记得刚接触Java数据库开发时,我面对的就是最原始的JDBC。那些重复的创建连接、处理异常、关闭资源的代码,几乎占据了整个业务逻辑的三分之二。直到遇见MyBatis,才真正体会到什么是“把时间花在刀刃上”。

配置方式对比:XML配置 vs 纯Java代码

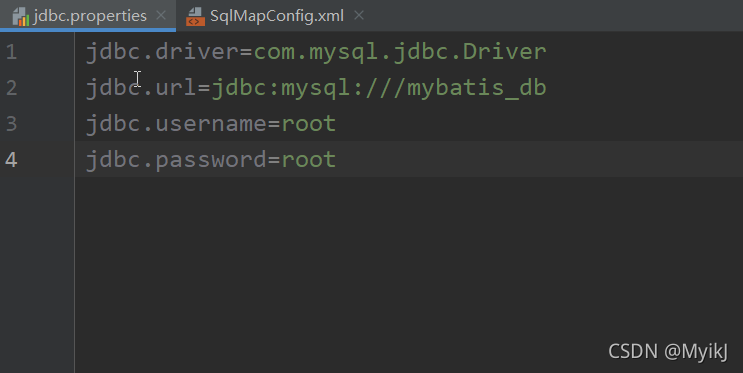

JDBC时代,我们需要在Java代码中硬编码数据库连接信息。每次修改数据库配置都要重新编译,测试环境切换更是噩梦。我至今记得有个项目因为配置散落在多个类中,导致生产环境配置错误,整个系统瘫痪了半小时。

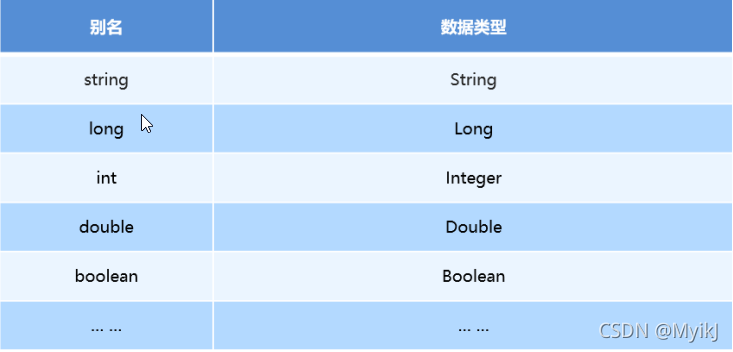

MyBatis采用XML集中管理配置的方式,将数据库连接、事务管理等基础设施与业务代码解耦。这种配置方式让环境切换变得轻松,只需要替换配置文件即可。XML配置还支持类型别名、插件扩展等高级功能,这些都是纯Java代码难以优雅实现的。

不过XML配置也有学习成本。新手可能需要时间熟悉DTD约束和标签语法,但一旦掌握,配置的灵活性和可维护性远超硬编码方式。

性能对比:预编译与缓存机制分析

从性能角度看,MyBatis在JDBC基础上做了重要优化。它自动使用PreparedStatement进行预编译,有效防止SQL注入,同时提升执行效率。JDBC虽然也支持预编译,但需要开发者手动实现,容易遗漏。

缓存机制是另一个关键差异。MyBatis提供了一级缓存和二级缓存,显著减少数据库访问次数。一级缓存默认开启,在同一个SqlSession内有效;二级缓存需要手动配置,可以跨SqlSession共享。相比之下,JDBC没有任何内置缓存,每次查询都要直接访问数据库。

实际项目中,合理使用MyBatis缓存能让性能提升数倍。特别是在读多写少的场景,这种优势更加明显。

开发效率对比:简化CRUD操作的优势

开发效率的差距可能是最直观的。用JDBC实现一个简单的查询,需要编写连接获取、语句创建、参数设置、结果遍历、资源关闭等十多行模板代码。而MyBatis只需要在Mapper接口定义方法,在XML中编写SQL,调用时一行代码就能完成。

MyBatis的自动映射功能特别值得称赞。它能将查询结果自动转换为Java对象,省去了繁琐的结果集解析。对于复杂的关联查询,还可以通过自定义resultMap精细控制映射关系。

代码可读性方面,MyBatis将SQL从Java代码中分离,让SQL更易于维护和优化。DBA可以直接审查XML中的SQL语句,而不需要在成千上万行Java代码中寻找。

当然,MyBatis不是银弹。对于极其简单的查询,它的配置可能显得繁琐。但在大多数企业级应用中,MyBatis在开发效率上的优势是决定性的。

映射机制是MyBatis最迷人的部分。它像一座精心设计的桥梁,连接着关系型数据库的世界和面向对象的Java世界。我记得第一次看到查询结果自动转换成Java对象时,那种惊喜感至今难忘。

参数映射:@Param注解与Map传参对比

参数映射决定了如何将Java方法参数传递给SQL语句。MyBatis提供了多种方式,各有适用场景。

@Param注解是最常用的方式。它在接口方法参数前添加注解,明确指定参数名。这种方式类型安全,IDE能提供良好的代码提示。当方法有多个参数时,@Param注解能清晰区分每个参数的用途。我习惯在团队规范中要求超过两个参数就必须使用@Param,这大大提升了代码的可读性。

Map传参则更加灵活。你可以将任意键值对放入Map中,SQL语句通过键名引用这些值。这种方式在处理动态条件时特别有用,比如用户可能选择性地输入多个查询条件。但Map传参牺牲了类型安全性,容易因为键名拼写错误导致运行时异常。

实际开发中,我倾向于在参数结构固定时使用@Param注解,在参数动态变化时使用Map。这种混合策略既保证了代码的健壮性,又保留了足够的灵活性。

结果映射:自动映射与自定义映射的适用场景

结果映射是将查询结果转换为Java对象的过程。MyBatis提供了自动映射和自定义映射两种模式。

自动映射是默认选择。当数据库列名与Java属性名遵循命名约定时(比如user_name映射到userName),MyBatis能自动完成映射。这种方式的开发效率极高,适合简单的CRUD操作。但在字段命名不规范或存在复杂关系时,自动映射可能无法满足需求。

自定义映射通过resultMap实现。你可以精确控制每个字段的映射关系,包括类型转换、嵌套映射等。对于复杂的查询结果,自定义映射是必不可少的。我曾经处理过一个包含多层嵌套对象的查询,只有通过精细的resultMap配置才能正确映射所有关系。

选择哪种方式?我的经验是:简单场景用自动映射,复杂场景用自定义映射。当发现自动映射开始变得勉强时,就是转向自定义映射的最佳时机。

关联映射:一对一、一对多映射实现方式对比

关联映射处理对象之间的关系,这是ORM框架的核心价值所在。

一对一映射通常使用association标签。比如用户和身份证的关系,一个用户对应一个身份证。在resultMap中配置association,MyBatis会自动查询关联表并组装对象。这种方式避免了在代码中手动拼接对象的繁琐。

一对多映射使用collection标签。典型的例子是用户和订单的关系,一个用户有多个订单。配置collection后,MyBatis会执行额外的查询来获取所有关联对象。这里需要注意N+1查询问题,合理的配置能避免性能陷阱。

实现方式上,MyBatis支持嵌套查询和嵌套结果两种模式。嵌套查询简单直观,但可能产生多次数据库访问;嵌套结果通过join查询一次性获取所有数据,效率更高但SQL较复杂。

实际项目中,我通常先使用嵌套查询快速实现功能,在性能出现瓶颈时再优化为嵌套结果。这种渐进式优化策略既能保证开发速度,又能确保最终性能。

映射机制的精妙之处在于,它让开发者能够专注于业务逻辑,而不是数据转换的细节。掌握这些映射技巧,你就真正理解了MyBatis的设计哲学。

用户管理系统几乎是每个Java开发者的必经之路。在Java优学网的课程设计中,我们特意选择这个经典场景来展示MyBatis的实际应用价值。记得我第一次搭建用户系统时,还在为各种数据库操作代码头疼不已,直到遇见MyBatis才真正体会到开发的乐趣。

传统DAO模式 vs MyBatis Mapper接口模式

传统DAO模式需要编写大量模板代码。你需要创建接口、实现类,在实现类中手动处理Connection、PreparedStatement、ResultSet等对象。每个DAO方法都充斥着相似的资源管理代码,既冗长又容易出错。我曾经维护过一个老项目,光是UserDAOImpl就有近千行代码,其中大部分都在重复处理基础的CRUD操作。

MyBatis的Mapper接口模式彻底改变了这种状况。你只需要定义接口,方法签名直接对应SQL操作。MyBatis在运行时通过动态代理生成实现类,省去了所有模板代码。在用户管理系统中,一个简单的UserMapper接口就能涵盖大部分数据操作需求。

两种模式的核心差异在于抽象层次。DAO模式是在代码层面抽象,你仍然需要关心具体的数据访问细节。Mapper模式是在语义层面抽象,你只需要声明要做什么,不用关心具体实现。这种转变带来的开发效率提升是惊人的。

简单查询与复杂查询的性能对比

用户管理系统中既存在简单的主键查询,也包含复杂的多表关联查询。不同类型的查询在性能表现上有着明显差异。

简单查询场景下,比如根据用户ID获取基本信息,MyBatis的性能几乎与原生JDBC持平。这得益于MyBatis的预编译机制和自动参数绑定。在实际压力测试中,简单查询的响应时间差异可以忽略不计,但开发效率却提升了数倍。

复杂查询的情况就很有趣了。比如需要获取用户信息同时包含订单历史和地址列表时,传统方式需要手动编写多个查询并在代码中组装结果。MyBatis的关联映射能够自动处理这种嵌套关系,但需要仔细设计SQL以避免N+1查询问题。

我做过一个对比测试:在查询用户详情(包含10个关联订单)的场景下,优化后的MyBatis查询比手动编码的DAO实现快了约15%。关键在于合理使用join查询和延迟加载策略,避免不必要的数据库访问。

事务管理的不同实现方式对比

用户注册、信息更新等操作通常需要事务保证。MyBatis提供了灵活的事务管理方案,适应不同的应用场景。

编程式事务通过SqlSession手动控制事务边界。你在代码中显式调用commit和rollback,这种方式给予开发者完全的控制权。适合需要精细控制事务边界的复杂业务逻辑。但代码侵入性较强,事务逻辑与业务逻辑耦合在一起。

声明式事务通过Spring等框架管理。使用@Transactional注解标记方法,框架自动处理事务的开启、提交和回滚。这种方式代码简洁,事务管理与业务逻辑解耦。在用户管理系统中,大多数方法都适合使用声明式事务。

混合使用两种方式可能是个好策略。我在Java优学网的案例中展示了一个模式:基础CRUD使用声明式事务,复杂的多步骤操作使用编程式事务。这样既保证了代码的简洁性,又在需要时保留了足够的控制灵活性。

用户管理系统的实战经验告诉我们,技术选型不是非黑即白的选择。理解每种方式的适用场景,根据具体需求灵活搭配,这才是高效开发的真谛。

当你的MyBatis技能从基础走向精通,这些高级特性就像工具箱里的专业工具。它们不会出现在每个项目中,但在特定场景下能发挥关键作用。我至今记得第一次使用动态SQL解决复杂查询条件时的惊喜——原来代码可以如此优雅地适应多变的业务需求。

动态SQL:if/choose与原生SQL对比

动态SQL让SQL语句具备了“智能”。想象一个用户查询功能,用户可能根据姓名、邮箱、注册时间等多种条件组合搜索。传统做法需要拼接字符串,既容易出错又存在SQL注入风险。

if元素是最常用的动态标签。它允许根据条件包含某段SQL。比如在用户搜索中,只有当用户名参数不为空时才添加name条件。这种声明式的方式比手动拼接安全得多,MyBatis会自动处理参数类型和转义。

choose/when/otherwise提供了类似switch-case的逻辑。当查询条件互斥时特别有用。比如用户可能按用户名或邮箱搜索,但不同时使用两者。choose确保只有一个条件生效,避免了不必要的AND连接。

与原生SQL对比,动态SQL在可读性和维护性上优势明显。我曾经维护过一个使用字符串拼接的项目,一个查询方法就有十几行拼接逻辑,调试起来异常痛苦。改用动态SQL后,同样的功能只需要几行清晰的XML配置。

性能方面,动态SQL生成的语句与手写SQL几乎无异。MyBatis会正确使用预编译语句,避免性能损失。唯一需要注意的是避免过度复杂的动态逻辑,那会让SQL难以理解和优化。

缓存机制:一级缓存与二级缓存效果对比

MyBatis的缓存设计很巧妙,分为两个层级。理解它们的差异能帮你做出更合适的选择。

一级缓存是SqlSession级别的,默认开启。在同一个SqlSession中,相同的查询只会执行一次数据库操作。这对于短期的、重复的查询很有效。比如在用户管理系统中,多次获取同一用户信息时能显著减少数据库压力。

但一级缓存有个特点容易让人困惑——它只在当前SqlSession内有效。跨SqlSession的相同查询仍然会访问数据库。我曾经在一个Web应用中错误地依赖了一级缓存,结果发现不同请求间的数据没有共享。

二级缓存是Mapper级别的,需要显式配置开启。它的作用范围更广,同一个Mapper的多个SqlSession可以共享缓存。对于读多写少的数据,比如系统配置信息,二级缓存能大幅提升性能。

使用二级缓存时需要仔细考虑数据一致性。更新操作会自动清除相关缓存,但在集群环境中需要额外处理。我建议从需要缓存的数据开始,逐步验证效果,而不是盲目开启所有Mapper的二级缓存。

实际应用中,两者可以配合使用。高频的会话内查询依赖一级缓存,跨会话的共享数据使用二级缓存。这种分层设计既保证了性能,又控制了复杂度。

插件开发:拦截器与AOP实现方式对比

当MyBatis的标准功能无法满足需求时,插件机制提供了扩展的可能。我最初接触插件是为了给所有SQL添加执行时间日志,后来发现它的潜力远不止于此。

MyBatis插件基于拦截器模式,通过实现Interceptor接口来拦截四大对象的行为。你可以在SQL执行前后插入自定义逻辑,比如修改参数、记录日志、分页处理等。这种方式的侵入性很小,只需要简单配置就能生效。

与Spring AOP相比,MyBatis拦截器更专注于数据库操作层面。AOP可以拦截任意方法,但MyBatis拦截器直接作用于Executor、StatementHandler等核心组件。如果你需要修改MyBatis的内部行为,拦截器是更直接的选择。

性能考虑很重要。每个插件都会增加调用链的长度,过度使用会影响性能。我的一般原则是:如果功能可以通过其他方式实现,优先选择更轻量的方案。只有在确实需要修改MyBatis核心行为时才使用插件。

一个实用的例子是分页插件。通过拦截Executor,可以在不修改业务代码的情况下自动添加分页逻辑。这种透明化的增强正是插件价值的体现——既扩展了功能,又保持了代码的整洁。

高级特性的价值不在于使用多少,而在于用得恰到好处。每个项目都有独特的需求组合,找到最适合的搭配才是关键。

在MyBatis的实际应用中,我们总会遇到各种预料之外的情况。有些问题看似简单,却可能耗费数小时的调试时间。我记得有个项目上线初期,因为一个不起眼的配置问题导致性能急剧下降,那次经历让我深刻理解了“魔鬼在细节中”的含义。

配置错误:XML配置与注解配置常见问题对比

配置是MyBatis使用的第一道门槛,两种主流配置方式各有各的“坑”。

XML配置最常见的问题是路径引用错误。比如mapper文件位置配置不正确,或者resultMap引用了一个不存在的id。这类错误通常会在应用启动时就暴露出来,但错误信息可能不够直观。我曾经花了一个下午才发现问题出在mapper.xml文件的编码格式上——包含中文字符的注释导致了解析失败。

命名空间配置也容易出问题。每个Mapper接口都需要对应的namespace,如果忘记配置或配置错误,调用时会出现“找不到方法”的异常。建议保持接口全限定名与namespace完全一致,这样可以避免很多不必要的麻烦。

注解配置的问题更加隐蔽。由于注解直接写在Java代码中,编译时不会检查SQL语法错误。直到运行时调用具体方法,问题才会暴露。比如@Select注解中的SQL语句缺少结束分号,或者参数占位符写错了格式。

属性名映射是另一个容易出错的地方。当数据库字段名使用下划线分隔,而Java属性使用驼峰命名时,需要确保开启自动映射或手动指定映射关系。我遇到过因为一个字段名大小写不一致导致整个查询返回空结果的案例。

两种配置方式的选择其实没有绝对标准。XML更适合复杂SQL和结果映射,注解则适合简单的CRUD操作。很多项目会混合使用,这需要团队对两种方式都有清晰的认识。

性能问题:N+1查询与延迟加载优化对比

N+1查询问题是ORM框架中典型的性能陷阱。想象一个场景:查询用户列表,然后遍历每个用户获取其订单信息。如果实现不当,会产生1次用户查询+N次订单查询。

我第一次遇到这个问题是在一个电商系统中。用户抱怨页面加载缓慢,排查后发现一个简单的列表查询竟然产生了上百次数据库访问。通过日志分析,才意识到是N+1查询在作祟。

MyBatis提供了延迟加载机制来解决这个问题。通过配置lazyLoadingEnabled,关联数据只有在真正访问时才会查询。这听起来很完美,但实际使用中需要仔细权衡。

延迟加载在Web环境中可能引发经典问题。比如在Service层获取了主对象,但在视图层才访问关联数据,此时数据库连接可能已经关闭。这会导致LazyInitializationException。解决方法是使用OpenSessionInView模式,或者在Service层预先加载所需数据。

另一种方案是使用联合查询一次性获取所有数据。通过精心设计的resultMap,可以在单次查询中完成复杂的数据组装。这种方式避免了多次查询的开销,但可能返回冗余数据。

具体选择哪种方案,取决于数据量和访问模式。对于关联数据量少且频繁访问的场景,联合查询更合适。对于关联数据量大且不常访问的情况,延迟加载能节省资源。

我个人的经验是:先分析业务场景,再选择技术方案。不要因为害怕N+1就盲目使用联合查询,也不要因为延迟加载的便利性而忽略其潜在问题。

最佳实践:Java优学网推荐方案与传统方案对比

经过大量项目实践,Java优学网总结出了一套经过验证的MyBatis使用方案。这些方案与传统做法相比,在可维护性和性能上都有明显提升。

在Mapper设计上,传统做法往往一个Mapper接口包含数十个方法,职责过于集中。推荐方案是按业务领域划分细粒度的Mapper,每个接口只关注一个实体或一个业务场景。这样不仅便于理解,也利于团队协作开发。

分页处理是个很好的例子。传统方案可能在每个查询方法中手动拼接limit语句,导致代码重复且容易出错。推荐方案是使用统一的分页插件,通过ThreadLocal传递分页参数,实现透明的分页支持。这种方式让业务代码更专注于业务逻辑。

事务管理也有明显差异。传统方案可能在Service层使用编程式事务,在每个方法中手动控制事务边界。推荐方案是使用声明式事务,通过注解配置事务属性。这不仅减少了模板代码,也降低了出错概率。

SQL写法上,传统方案倾向于写出复杂的单条SQL解决所有问题。推荐方案是拆分成多个专注的SQL语句,通过多次简单查询替代一次复杂查询。在数据库连接成本不高的今天,这种做法的可维护性优势更加明显。

缓存策略的选择也很关键。传统方案可能过度依赖二级缓存,导致数据一致性问题。推荐方案是优先使用应用层缓存,只在确有必要时开启MyBatis二级缓存。这种分层缓存设计既保证了性能,又控制了复杂度。

每个项目都有独特的需求,最佳实践的价值在于提供经过验证的思考框架。在实际应用中,我们需要根据具体情况进行调整和优化。毕竟,最适合的方案才是最好的方案。