1.1 什么是拦截器:拦截器的概念与作用

想象一下你正准备进入一栋办公楼。在踏入大门之前,保安会检查你的工牌,记录你的到访时间,确认你的访问权限。SpringMVC拦截器就扮演着这样的"保安"角色——它在请求到达控制器之前,以及响应返回客户端之前,执行特定的预处理和后处理逻辑。

拦截器本质上是一种面向切面编程(AOP)思想的实现。它允许你在不修改原有业务代码的情况下,为请求处理流程添加额外的功能。比如记录日志、验证权限、性能监控这些横切关注点,都可以通过拦截器优雅地实现。

我记得刚开始接触Web开发时,每个Controller方法里都充斥着重复的权限检查代码。后来发现拦截器能够把这些通用逻辑抽离出来,代码立刻变得清爽多了。

1.2 拦截器与过滤器的区别:Java优学网深度解析

很多初学者会混淆拦截器和过滤器,它们确实有些相似,但职责范围完全不同。

过滤器(Filter)工作在Servlet层面,属于Java EE标准规范的一部分。它能过滤所有的Web请求,包括静态资源。而拦截器(Interceptor)是SpringMVC框架的一部分,只对进入SpringMVC控制器的请求生效。

从技术层面看,过滤器基于函数回调,拦截器基于反射机制。过滤器在请求进入Servlet容器时就开始工作,拦截器则要等到请求进入SpringMVC的DispatcherServlet后才开始介入。

权限验证这个场景很能说明问题。如果只是保护动态请求,用拦截器就够了。但如果连CSS、JS这些静态资源也要保护,就需要用到过滤器。在实际项目中,我通常建议两者配合使用——过滤器负责最外层的安全防护,拦截器处理业务层面的权限控制。

1.3 拦截器的应用场景:为什么我们需要拦截器

拦截器的价值在于它提供了一种非侵入式的扩展机制。你不必在每个Controller方法里重复编写相同的代码,只需要在拦截器中实现一次,就能应用到所有相关的请求上。

常见的应用场景包括身份认证、日志记录、性能监控、参数预处理等。比如用户登录校验,如果每个接口都要检查Session,代码会变得臃肿且难以维护。通过拦截器,你只需要在一个地方实现登录逻辑,然后配置需要拦截的URL模式就行了。

性能监控也是个很好的例子。我们可以在preHandle方法里记录开始时间,在afterCompletion里计算耗时,这样就能清晰地了解每个请求的处理时长。这种监控对性能优化特别有帮助。

拦截器的设计体现了"开闭原则"的精髓——对扩展开放,对修改关闭。你可以在不修改现有业务代码的情况下,为系统添加新的横切功能。这种设计思路在实际开发中非常实用,能够显著提升代码的可维护性。

2.1 环境准备:搭建SpringMVC开发环境

配置拦截器之前,你需要一个可运行的SpringMVC项目环境。这就像准备烹饪前要先备好厨具和食材一样基础而重要。

基础的SpringMVC环境需要Spring核心依赖、Spring Web MVC、以及Servlet API。如果你使用Maven,在pom.xml中添加相应的依赖即可。Gradle用户同样需要配置对应的依赖项。我建议初学者从Spring Boot开始,它能自动配置很多基础组件,让你专注于拦截器本身的学习。

记得几年前我第一次搭建SpringMVC环境时,被各种XML配置搞得晕头转向。现在有了Spring Boot,整个过程简化了很多。你只需要一个@SpringBootApplication注解,框架就会帮你完成大部分初始化工作。

开发工具的选择也很关键。IntelliJ IDEA或Eclipse都提供了良好的Spring支持,能帮你快速创建项目结构。我个人更偏好IDEA,它的智能提示和调试功能对Spring开发特别友好。

2.2 拦截器配置步骤:Java优学网实战指南

配置拦截器的过程其实相当直观。你需要创建一个实现HandlerInterceptor接口的类,然后告诉Spring在哪些请求路径上使用这个拦截器。

首先创建拦截器类,实现preHandle、postHandle、afterCompletion这三个关键方法。即使某个方法暂时用不到,也最好保留空实现,这样以后扩展起来更方便。

接着就是注册拦截器。在Spring配置中,你需要继承WebMvcConfigurer接口,重写addInterceptors方法。这里可以指定拦截的URL模式,也可以排除某些不需要拦截的路径。

我遇到过一个典型问题:新手经常忘记在配置中指定正确的路径模式。比如想拦截所有请求却写成了“/*”,实际上应该是“/**”。这种细节问题在实际开发中经常出现,需要特别注意。

配置完成后,建议立即写个简单的测试Controller验证拦截器是否生效。从打印日志开始是个不错的选择,能直观地看到拦截器的执行时机。

2.3 配置方式对比:XML配置与注解配置

Spring提供了两种配置拦截器的方式:传统的XML配置和现代的注解配置。每种方式都有其适用场景。

XML配置方式更加显式,所有配置都集中在一个文件里。对于老项目维护或者团队中有不熟悉注解的成员时,这种方式可能更合适。它的缺点是配置相对繁琐,需要来回切换文件。

注解配置是当前的主流选择。通过@Configuration和@Bean注解,你可以在Java代码中直接定义拦截器的配置逻辑。这种方式类型安全,IDE能提供更好的支持,重构起来也更容易。

从个人经验来看,新项目我几乎都会选择注解配置。代码更简洁,维护起来也更直观。不过在某些特定场景下,比如需要动态调整拦截规则时,XML配置的灵活性反而更有优势。

两种配置方式在性能上没有本质区别,更多是开发体验和团队习惯的考量。重要的是保持项目内部的一致性,不要混用多种配置风格。

3.1 拦截器三大方法:preHandle、postHandle、afterCompletion

每个SpringMVC拦截器都围绕三个核心方法展开。这三个方法就像一场演出的不同阶段,各自承担着独特的职责。

preHandle方法在控制器执行前被调用。这里通常进行权限验证、参数预处理等操作。方法返回true时请求继续向下执行,返回false则直接中断流程。我记得有个项目需要在preHandle中验证API签名,如果签名无效就立即返回错误响应,避免不必要的后续处理。

postHandle方法在控制器执行后、视图渲染前执行。这个方法可以修改ModelAndView对象,比如往模型中添加一些公共数据。实际开发中经常用它来添加页面所需的通用信息,比如用户基本信息、站点配置等。

afterCompletion在整个请求完成后执行,无论请求成功还是出现异常都会调用。这个方法特别适合进行资源清理、性能统计等收尾工作。它的执行时机有点像finally块,确保某些操作一定会被执行。

这三个方法的返回值类型和参数各不相同,需要根据具体需求灵活运用。有些拦截器可能只用到其中一两个方法,这完全取决于业务场景。

3.2 执行时机详解:请求处理的全过程

理解拦截器的执行时机,需要把握SpringMVC处理请求的完整流程。这个过程就像一条精心设计的流水线,每个环节都有明确的职责。

请求首先到达DispatcherServlet,然后经过拦截器链的preHandle方法。所有拦截器的preHandle都执行完毕后,请求才会到达目标控制器。这个阶段可以进行前置校验,比如检查用户是否登录、参数是否合法。

控制器处理完成后,进入postHandle阶段。此时业务逻辑已经执行完毕,但响应还没有返回给客户端。你可以在这里对响应数据进行最后的调整或增强。

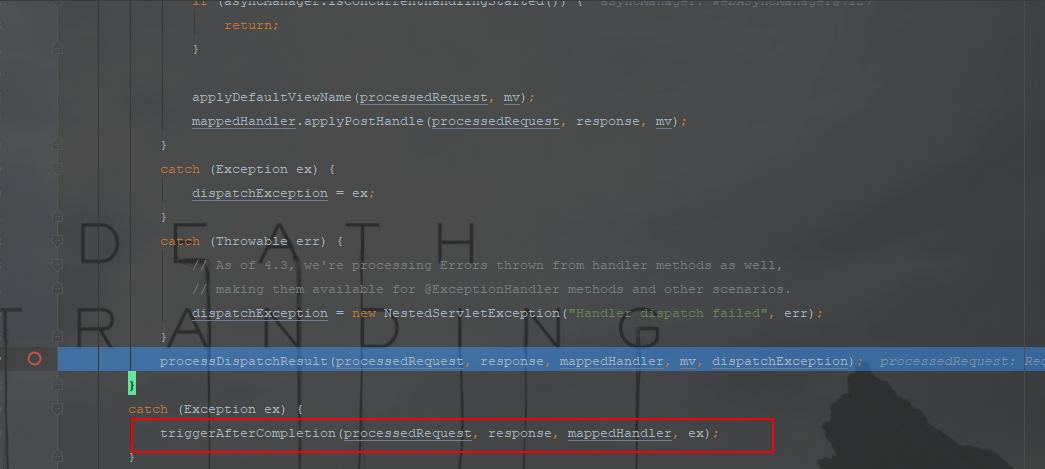

视图渲染完成后,无论渲染成功与否,都会触发afterCompletion方法。即使是控制器抛出异常,afterCompletion依然会被执行。这个特性使得它非常适合进行资源释放和日志记录。

整个流程中,任何一个拦截器的preHandle返回false,后续的拦截器和控制器都不会执行,但已经执行过preHandle的拦截器,其afterCompletion仍然会被调用。这个细节在设计拦截器时需要特别注意。

3.3 拦截器链:多个拦截器的执行顺序

实际项目中,我们往往需要配置多个拦截器协同工作。这些拦截器组成一个执行链,按照配置顺序依次执行。

拦截器链的执行遵循“先进后出”的栈式结构。preHandle按照配置顺序执行,而postHandle和afterCompletion则按照配置的逆序执行。这种设计保证了资源分配和释放的对称性。

假设配置了A、B、C三个拦截器,执行顺序将是:A.preHandle → B.preHandle → C.preHandle → 控制器 → C.postHandle → B.postHandle → A.postHandle → 视图渲染 → C.afterCompletion → B.afterCompletion → A.afterCompletion。

这种顺序安排确保了内层拦截器能够优先处理异常和资源清理。在实际项目中,我通常把最通用的拦截器(比如日志记录)放在最外层,把业务相关的拦截器(比如权限验证)放在靠近控制器的位置。

配置拦截器顺序时还需要考虑性能因素。将能够快速判断并拦截非法请求的拦截器放在前面,可以避免不必要的后续处理。比如登录验证应该放在权限验证之前,因为用户如果连登录都没有,就更谈不上权限了。

4.1 登录拦截器:实现用户身份验证

登录拦截器是最常见的拦截器应用场景。它的核心任务是判断用户是否已经登录,如果没有登录就重定向到登录页面。

实现登录拦截器时,通常在preHandle方法中检查Session中是否存在用户信息。如果Session中存在用户对象,说明用户已登录,返回true放行请求;如果不存在,可能需要重定向到登录页面并返回false终止请求。

我曾在电商项目中实现过一个登录拦截器。它不仅要检查用户是否登录,还要验证用户状态是否正常。有些用户虽然登录了,但可能因为违规操作被管理员禁用,这种情况下也需要拦截并给出提示。

登录拦截器的配置需要特别注意路径排除。像登录页面本身、静态资源、API接口这些不需要登录就能访问的路径,应该在配置中明确排除。否则会出现循环重定向的问题——用户访问登录页面被拦截,重定向到登录页面,再次被拦截,陷入死循环。

实际开发中,登录拦截器往往与其他拦截器配合使用。比如先经过日志拦截器记录请求,再经过登录拦截器验证身份,最后经过权限拦截器检查操作权限。这种分层设计让每个拦截器职责单一,便于维护和测试。

4.2 日志拦截器:记录请求处理信息

日志拦截器负责记录请求的关键信息,帮助我们了解系统运行状态和排查问题。一个好的日志拦截器应该记录请求路径、请求参数、处理时间、响应状态等核心数据。

在preHandle中记录请求开始时间,在afterCompletion中计算处理耗时,这是日志拦截器的标准做法。处理时间是个很重要的指标,能够帮助我们及时发现性能瓶颈。记得有次通过日志发现某个接口平均响应时间从50毫秒突然增加到2秒,最终定位到是数据库连接池配置问题。

日志级别需要仔细考量。在开发环境可以记录详细日志,包括请求参数和响应内容;在生产环境应该只记录关键信息,避免日志文件过大影响性能。敏感信息如密码、身份证号等必须脱敏处理,这是数据安全的基本要求。

日志拦截器的性能影响要控制在合理范围内。尽量避免在拦截器中进行复杂的计算或IO操作,简单的字符串拼接和日志写入通常不会成为性能瓶颈。但如果每秒处理数千个请求,就需要考虑异步日志等优化方案。

4.3 权限拦截器:实现细粒度权限控制

权限拦截器在登录验证的基础上,进一步检查用户是否有权限执行特定操作。这种细粒度的权限控制对复杂业务系统至关重要。

权限拦截器通常需要访问数据库或缓存中的权限配置。在preHandle中根据当前用户角色和请求路径,判断是否允许访问。如果用户没有权限,可以返回特定的错误页面或JSON响应。

权限设计有很多种模式,RBAC(基于角色的访问控制)是最常用的一种。用户关联角色,角色关联权限,权限关联资源。这种设计灵活且易于管理,新员工入职时只需要分配相应角色,就会自动获得该角色的所有权限。

实际项目中,权限拦截器经常与注解配合使用。比如在控制器方法上添加@RequiresPermission("user:delete")注解,权限拦截器解析注解并验证权限。这种方式让权限控制更加直观,代码可读性也更好。

权限数据的缓存很重要。每次请求都查询数据库会影响性能,通常会将用户权限信息缓存在Redis中,设置合理的过期时间。当权限变更时,需要及时清除相关缓存,确保权限控制的实时性。

4.4 性能监控拦截器:优化系统性能

性能监控拦截器专注于收集系统性能数据,为性能优化提供依据。它记录每个请求的处理时间、内存使用情况、数据库查询次数等指标。

实现性能监控拦截器时,可以使用ThreadLocal来存储请求相关的性能数据。在preHandle中初始化性能统计对象,在afterCompletion中汇总数据并输出到监控系统。ThreadLocal确保每个请求的数据相互隔离,不会出现线程安全问题。

性能数据的聚合和分析很重要。单个请求的数据意义有限,需要从大量请求中找出规律。比如某个接口的平均响应时间、95分位响应时间、错误率等指标更能反映系统真实状态。

性能监控拦截器应该支持开关配置。在系统压力较大时,可以临时关闭详细的性能监控,只保留基本的请求计数。这种灵活性确保监控本身不会成为系统瓶颈。

我习惯在性能监控拦截器中加入慢请求告警功能。当某个请求处理时间超过阈值时,立即发送告警通知开发人员。这种主动监控能够帮助我们在用户投诉之前发现并解决问题。

5.1 拦截器异常处理:优雅处理异常情况

拦截器执行过程中难免会遇到各种异常。preHandle抛出异常时,当前拦截器及后续拦截器的preHandle都不会执行,但已经执行过preHandle的拦截器,其afterCompletion仍然会被调用。这个特性需要特别注意。

异常处理的最佳方式是在afterCompletion中统一处理。通过ex参数判断是否有异常发生,然后根据异常类型记录日志或执行其他清理操作。记得有次项目中出现内存泄漏,最终发现是拦截器中异常导致资源没有正确释放。

全局异常处理器与拦截器的配合也很重要。Spring的@ControllerAdvice可以处理控制器抛出的异常,但拦截器中的异常需要单独处理。建议在拦截器内部使用try-catch包裹可能出错的代码,避免异常影响到整个请求处理流程。

对于业务异常和系统异常要区别对待。业务异常如权限不足、参数错误等,可以给用户友好的提示;系统异常如数据库连接失败、空指针等,应该记录详细日志并通知开发人员,同时给用户展示通用错误页面。

5.2 拦截器性能优化:避免性能瓶颈

拦截器的性能直接影响整个系统的吞吐量。每个请求都要经过拦截器链,即使每个拦截器只消耗几毫秒,在高并发场景下累积起来也很可观。

避免在拦截器中进行耗时操作是基本原则。数据库查询、远程调用、复杂计算都应该尽量避免。如果必须访问外部资源,考虑使用缓存。比如权限信息可以缓存几分钟,不必每次请求都查询数据库。

拦截器的顺序安排会影响性能。将最可能拦截请求的拦截器放在前面,比如登录验证。这样无效请求可以尽早被拦截,避免后续拦截器的无效执行。我优化过一个系统,通过调整拦截器顺序,QPS提升了约15%。

对于确实需要复杂处理的拦截器,可以考虑异步执行。但要注意异步执行的局限性,比如在preHandle中启动异步任务,无法阻止请求继续执行。异步更适合日志记录、数据统计这类不影响主流程的操作。

5.3 常见问题排查:Java优学网经验分享

拦截器配置正确但不生效,这是新手常遇到的问题。检查拦截器的路径配置是否正确,是否被其他配置覆盖。Spring的拦截器配置有优先级,后面配置的拦截器可能覆盖前面的配置。

循环重定向问题很让人头疼。通常是登录拦截器配置不当引起的,拦截了本应该放行的路径。检查excludePathPatterns是否包含了登录页面、静态资源等必要路径。开发时打开DEBUG日志,可以清晰看到拦截器的执行过程。

多个拦截器之间的执行顺序混乱也是个常见坑。Spring按照配置顺序执行preHandle,但postHandle和afterCompletion是反向执行的。理解这个机制很重要,否则可能出现资源释放顺序错误等问题。

内存泄漏问题比较隐蔽。拦截器中使用了ThreadLocal的话,一定要在afterCompletion中清理。否则随着请求量增加,内存会持续增长。有次线上事故就是因为拦截器中ThreadLocal没有正确清理,导致GC压力巨大。

5.4 最佳实践总结:高效使用拦截器的秘诀

单一职责原则对拦截器同样适用。一个拦截器只做一件事,比如身份验证、日志记录、权限检查等。这样每个拦截器都很简单,易于测试和维护。组合使用多个单一职责的拦截器,比使用一个万能拦截器要好得多。

合理设计拦截器的粒度很重要。太细的粒度会导致拦截器数量爆炸,太粗的粒度又失去了灵活性。通常按照功能模块划分比较合适,比如用户相关拦截器、订单相关拦截器、支付相关拦截器等。

测试拦截器不能忽视。不仅要测试正常流程,还要测试异常情况、边界条件。使用Spring的MockMvc可以方便地测试拦截器,模拟各种请求场景。完整的测试用例能大大减少生产环境的问题。

文档和注释很有必要。拦截器通常涉及系统的基础功能,新同事接手时可能不太理解设计意图。清晰的文档说明每个拦截器的作用、配置方式、注意事项,能节省很多沟通成本。

性能监控要持续进行。即使当前性能良好,随着业务量增长,拦截器也可能成为瓶颈。建立监控告警机制,当拦截器处理时间明显变长时及时发出警告。预防总比补救要好。