在Java技术面试中,JVM相关问题几乎从不缺席。它像是一道隐形的分水岭,将普通开发者与资深工程师悄然区分开来。

JVM在Java面试中的核心地位

几乎所有主流互联网公司的Java面试都会涉及JVM相关知识。这并非偶然——理解JVM意味着你不仅会写代码,更懂得代码如何在底层运行。面试官通过这类问题,考察的是候选人对技术本质的理解深度。

记得去年我参与的一次技术面试,候选人能够流畅地讲解Spring框架的使用,却在被问到“对象在JVM中如何存储”时语塞。这种反差很能说明问题:框架技能可以快速掌握,而底层原理需要长期积累。

常见JVM面试题类型与分布

从我的观察来看,JVM面试题大致分为几个类别:

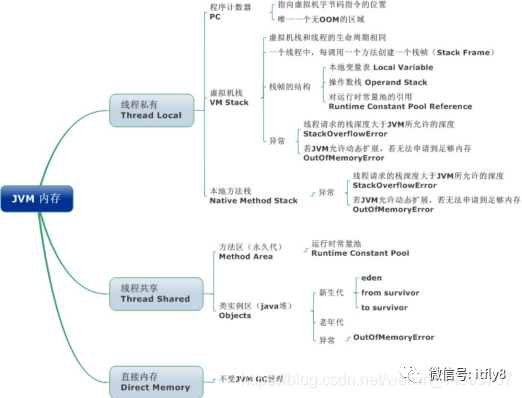

内存管理相关的问题出现频率最高。包括堆内存结构、垃圾回收算法、内存分配策略等。这类问题往往从简单的“JVM内存分为哪些区域”开始,逐步深入到具体的回收器工作原理。

类加载机制是另一个重点。双亲委派模型几乎成了必考点,但优秀的面试官会进一步追问“如何打破双亲委派”这样的进阶问题。

性能调优相关的题目通常面向中高级岗位。面试官可能会给出一个具体的性能问题场景,要求你提出诊断思路和优化方案。

字节码和即时编译相关的问题相对专业,多出现在对性能要求极高的业务场景面试中。

掌握JVM知识对职业发展的意义

理解JVM不仅仅是为了应对面试。在实际工作中,这种知识会转化为解决问题的能力。

当应用出现内存溢出时,懂得JVM内存模型的人能快速定位问题根源。面对系统性能瓶颈,了解垃圾回收机制的人可以提出有效的调优策略。这些能力在日常开发中可能不常使用,但关键时刻往往能发挥决定性作用。

从职业成长角度看,JVM知识构成了Java工程师的技术深度。它帮助你从应用开发层面向下穿透,建立完整的知识体系。这种深度理解反过来又会提升你在架构设计、代码编写时的决策质量。

我认识的一位技术总监曾经说过:只会使用框架的程序员永远无法成为顶尖的架构师。这句话或许有些绝对,但确实道出了底层知识的重要性。

掌握JVM的过程就像学习一门外语的语法规则——开始时觉得枯燥,一旦融会贯通,你就能写出更优雅、更地道的代码。

面试室里,面试官轻轻敲着桌面:“能说说对象在堆里是怎么分配的吗?”这个问题看似简单,却像一把钥匙,打开了通往JVM深处的大门。

内存管理机制与垃圾回收

JVM的内存世界像一座精心设计的城市。新生代是繁华的商业区,对象们在此短暂停留;老年代则是安静的住宅区,长期居住的对象在此安家;还有那个神秘的永久代(或元空间),存放着城市的规划图纸——类元数据。

对象分配遵循着有趣的规则。新对象大多在Eden区诞生,就像新生儿被送往产科病房。当Eden区满了,一次Minor GC就会发生,幸存的对象被转移到Survivor区。经过多次GC依然存活的对象,最终晋升到老年代。

垃圾回收算法各有特色。标记-清除算法像保洁员在房间里做标记,然后清理掉没有标记的物品。标记-整理算法更细致,清理后还会重新整理空间。复制算法则像搬家,把有用的物品搬到新家,旧家直接清空。

我记得调优过一个电商系统,Full GC频繁导致页面卡顿。通过分析GC日志,发现大量临时对象过早进入老年代。调整新生代大小和晋升年龄阈值后,系统恢复了流畅。这种从理论到实践的跨越,让人真切感受到知识的价值。

类加载机制与双亲委派模型

类加载是个精妙的接力过程。加载、验证、准备、解析、初始化,五个步骤环环相扣。就像工厂的生产线,每个环节都有严格的质量控制。

双亲委派模型体现了Java的设计智慧。一个类加载器接到加载请求时,不会立即自己处理,而是先委托给父加载器。这种“孩子有事找爸爸”的机制,确保了核心类的安全性和唯一性。

但规则总有例外。在某些场景下,打破双亲委派成为必要。比如热部署时需要重新加载类,或者实现模块化隔离。这就像有时候孩子需要独立决策,不能事事都问父母。

JVM性能调优与监控工具

性能调优更像是一门艺术。没有放之四海而皆准的参数,每个系统都需要量身定制。堆内存大小、新生代比例、垃圾回收器选择,这些决策需要基于实际业务特点。

监控工具是调优的眼睛。jstat可以实时观察GC情况,jmap能生成堆转储文件,jstack用于分析线程状态。这些工具就像医生的听诊器和血压计,帮助诊断JVM的健康状况。

VisualVM和MAT提供了更直观的分析方式。看到内存泄漏对象的引用链时,那种“原来如此”的顿悟时刻,是调优过程中最令人满足的部分。

字节码执行与即时编译器

Java代码的旅程很奇妙。从.java文件到.class文件,再被加载到JVM中,最终在特定平台上运行。这个过程中,字节码扮演着中间语言的角色。

即时编译器(JIT)是性能提升的关键。它观察代码的执行频率,将热点代码编译成本地机器码。这种“边运行边优化”的方式,让Java在保持跨平台特性的同时,获得了接近原生代码的性能。

C1和C2编译器的分工很有意思。C1快速启动,适合客户端应用;C2深度优化,适合服务端长时间运行。这种设计体现了工程上的权衡智慧。

我曾分析过一个方法的字节码,发现循环内部创建了大量临时对象。通过将对象创建移到循环外部,性能提升了近三倍。这种从字节码层面理解代码行为的能力,往往能发现意想不到的优化空间。

理解这些高频考点,不仅是为了在面试中给出标准答案。更重要的是建立一种思维方式,当遇到实际问题时,能够从JVM的角度思考解决方案。这种底层认知,往往决定了技术人的成长天花板。

调试JVM问题有时像在黑暗中摸索。控制台突然抛出OutOfMemoryError,GC日志出现异常波动,或是某个类莫名其妙加载失败。这些状况往往让开发者措手不及。

内存泄漏问题诊断与修复

内存泄漏是JVM世界的慢性病。表面看起来系统运行正常,但内存使用量却在悄悄攀升,直到某天突然崩溃。

识别内存泄漏需要敏锐的观察力。监控堆内存使用趋势是个好起点,如果老年代使用量持续增长且Full GC后释放有限,很可能存在泄漏。jstat -gcutil命令可以帮我们跟踪这个变化。

上周处理过一个案例,一个后台任务系统运行几天后就会内存溢出。使用jmap生成堆转储,在MAT中分析发现,某个静态Map持续累积任务对象却从未清理。修复方案很简单:改用WeakHashMap或定期清理,问题就解决了。

排查内存泄漏时,重点关注长生命周期对象持有短生命周期对象的引用。比如静态集合、缓存实现、监听器注册等,这些都是常见的泄漏点。

垃圾回收异常处理方案

GC异常往往表现为应用卡顿、响应时间波动。有时候是GC频率过高,有时候是单次GC耗时太长。

分析GC日志能发现很多线索。如果看到频繁的Full GC,可能需要调整堆大小或检查内存泄漏。如果Minor GC时间过长,或许应该调整新生代比例。

我遇到过Young GC频繁但每次回收效果很差的情况。检查发现Surviv区太小,对象直接晋升到老年代。调整-XX:SurvivorRatio参数后,GC效率明显提升。

不同的垃圾回收器适合不同场景。CMS在低延迟要求下表现良好,G1在大堆内存时更稳定,ZGC则适合超大内存需求。选择合适回收器往往事半功倍。

类加载失败排查方法

类加载失败的错误信息通常很直接,但找到根本原因需要耐心。ClassNotFoundException和NoClassDefFoundError是最常见的两类错误。

双亲委派模型虽然保证了安全性,但有时也会带来困惑。特别是使用自定义类加载器时,容易出现类找不到或版本冲突。

记得有次部署新版本后,某个功能一直报类找不到。最后发现是Web容器的类加载器缓存了旧版本类。重启服务器解决了问题,但更好的做法是完善发布流程。

排查类加载问题,可以从类路径检查开始。使用-verbose:class参数输出类加载信息,或者通过代码获取当前类的ClassLoader,都能帮助定位问题。

实战案例分析与最佳实践

理论知识需要实战检验。每个JVM问题都是独特的,但解决思路有规律可循。

线上系统出现性能问题时,保持冷静很重要。先通过监控确定问题范围,是整体变慢还是个别接口。然后收集GC日志、线程堆栈、堆转储等数据,避免盲目调整参数。

建立监控预警体系很关键。对堆内存使用率、GC频率、GC耗时设置阈值告警,能在问题恶化前及时发现。

定期进行性能压测也是个好习惯。在测试环境模拟线上流量,观察JVM各项指标,提前发现潜在问题。

最佳实践往往来自经验积累。比如设置-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError参数让JVM在内存溢出时自动生成堆转储;在启动参数中添加-XX:+PrintGCDetails方便后续分析;重要的线上环境保留多个时间点的GC日志用于对比。

解决JVM问题就像破案,需要证据收集、逻辑推理和实践验证。这个过程可能曲折,但每次成功解决问题的成就感,正是技术工作的魅力所在。