1.1 什么是SpringBoot依赖管理

SpringBoot依赖管理就像一位贴心的项目管家。它帮我们处理那些繁琐的依赖版本协调工作,让开发者能更专注于业务逻辑的实现。想象一下,如果没有这套机制,每次引入新依赖都得手动检查兼容性,那该多头疼。

我记得刚开始接触Java项目时,经常遇到版本冲突问题。某个库需要A版本,另一个库却依赖B版本,整个下午都在解决这些依赖地狱。SpringBoot的出现,很大程度上缓解了这种困境。

1.2 Maven与Gradle构建工具对比

Maven和Gradle都是优秀的构建工具,各有特色。Maven采用XML配置,结构严谨规范。Gradle使用Groovy或Kotlin DSL,配置更加灵活简洁。

从使用体验来说,Maven的约定优于配置让项目结构很清晰。Gradle的构建速度通常更快,特别是在大型项目中。选择哪个其实更多取决于团队习惯,两者都能很好地支持SpringBoot项目。

1.3 SpringBoot Starter依赖的作用与优势

Starter依赖是SpringBoot的一大亮点。它把相关技术栈的依赖打包成一个整体,我们只需要引入一个starter,就能获得完整的功能支持。比如spring-boot-starter-web就包含了Web开发需要的所有基础依赖。

这种设计极大地简化了依赖配置。以前要手动添加十几个依赖项,现在一行代码就搞定。这种“开箱即用”的体验,确实让开发效率提升不少。

1.4 依赖管理在项目开发中的重要性

依赖管理看似是个技术细节,实则关乎项目健康。良好的依赖管理能确保构建的可重复性,让团队每个成员的环境保持一致。它还能避免潜在的安全漏洞,毕竟使用过时的依赖库可能带来安全风险。

在我参与过的一个电商项目中,就曾因为依赖版本不统一导致测试环境与生产环境行为不一致。那次经历让我深刻认识到,规范的依赖管理不是可选项,而是必选项。

2.1 pom.xml配置文件结构解析

打开一个典型的SpringBoot项目,pom.xml就像是项目的身份证和购物清单。它定义了项目的基本信息、依赖关系和构建配置。最外层是project标签,里面包裹着groupId、artifactId、version这些坐标信息。

parent部分特别重要,它继承了SpringBoot的默认配置。dependencyManagement帮我们统一管理版本号,避免了手动指定每个依赖版本的麻烦。dependencies区域则是我们实际声明需要哪些库的地方。

我有个习惯,每次新建项目都会仔细检查pom.xml的结构。曾经因为parent版本写错,导致整个项目无法启动,花了半天才找到问题所在。

2.2 依赖版本号管理策略

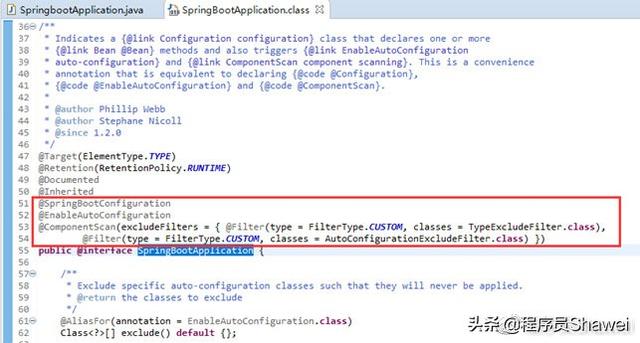

版本号管理是个技术活。SpringBoot通过BOM(Bill of Materials)机制,为我们预定义了一套经过测试的依赖版本组合。这意味着我们不需要显式指定每个依赖的版本号,SpringBoot会自动选择兼容的版本。

在properties区域定义版本号变量是个好习惯。比如设置spring-boot.version=2.7.0,然后在其他地方用${spring-boot.version}引用。这样需要升级版本时,只需修改一个地方。

实际开发中,我倾向于使用SpringBoot官方推荐的版本。除非有特殊需求,否则不随意覆盖默认版本。毕竟这些版本都是经过充分测试的,稳定性有保障。

2.3 排除不需要的传递依赖

依赖传递就像朋友介绍朋友,有时候会带来意想不到的“客人”。某个依赖可能引入了我们并不需要的库,甚至可能引起版本冲突。这时候就需要使用exclusions标签来请走这些不速之客。

比如引入spring-boot-starter-web时,它可能会带进来某个特定版本的Jackson。如果我们的项目需要其他版本,就可以在依赖声明中排除默认的Jackson,然后显式引入需要的版本。

排除依赖时要格外小心。我记得有次排除了一个看似无关的依赖,结果导致项目运行时缺少某个必要的类。现在每次使用exclusions前,我都会先确认这个依赖是否真的可以移除。

2.4 自定义依赖配置最佳实践

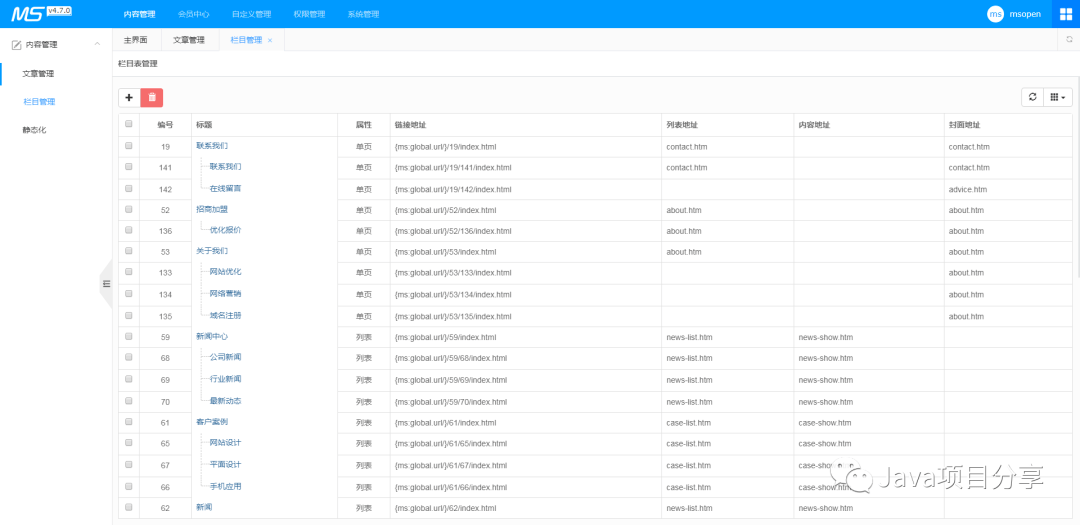

当标准Starter无法满足需求时,我们可以创建自定义的依赖配置。这通常发生在需要集成特定技术栈,或者公司内部有统一的技术规范时。

好的做法是创建一个独立的starter模块,把相关的依赖打包在一起。这样其他项目只需要引入这一个starter,就能获得完整的功能支持。配置时要注意依赖的范围,比如test范围的依赖不会打包到最终的应用中。

在团队协作中,建立统一的依赖管理规范很重要。我们团队就制定了依赖引入的审核流程,确保每个新依赖都有明确的引入理由和版本控制。这种规范虽然增加了些前期工作,但从长期看,大大减少了依赖相关的问题。

3.1 依赖冲突的识别与诊断方法

依赖冲突就像是在派对上出现了两个同名的客人,系统不知道该听谁的。最常见的症状就是运行时抛出NoSuchMethodError或ClassNotFoundException。这些错误往往在项目启动或执行特定功能时突然出现。

我习惯先用mvn dependency:tree命令查看完整的依赖树。这个命令会展示所有依赖的传递路径,帮助我们发现哪个库被多个路径引入。有时候冲突很隐蔽,比如两个库都依赖了同一个基础组件,但版本不同。

另一个实用技巧是观察IDE中的依赖关系图。大多数现代IDE都能可视化展示依赖关系,用不同颜色标注冲突的依赖。记得上个月我调试一个项目,就是通过IDE发现某个测试库意外引入了旧版本的Spring Core。

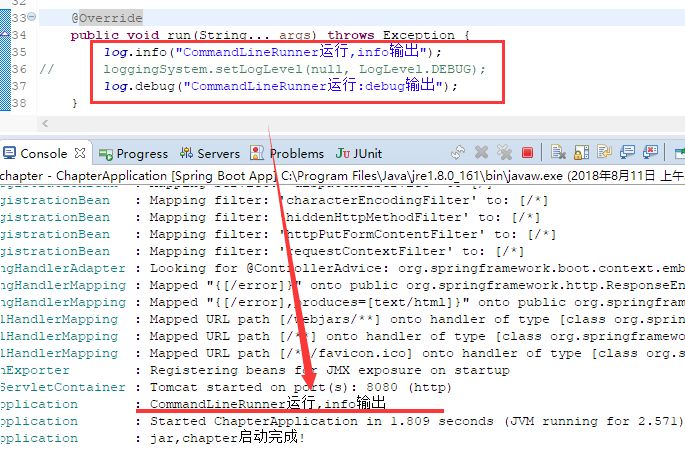

控制台日志也能提供线索。Maven或Gradle在构建时会输出依赖解析的详细信息,仔细阅读这些日志往往能发现版本选择的蛛丝马迹。

3.2 版本冲突的常见场景分析

版本冲突有几个经典场景。最常见的是不同Starter引入了相同依赖的不同版本。比如spring-boot-starter-web和spring-boot-starter-data-redis可能对Jackson版本有不同要求。

另一种情况是第三方库与SpringBoot内置版本不匹配。很多团队都遇到过这种问题:引入某个热门工具库,结果它依赖的Spring版本与当前项目使用的SpringBoot版本冲突。

多模块项目中的依赖声明不一致也容易引发问题。父模块定义了一个版本,子模块无意中覆盖了这个版本,导致构建时一切正常,运行时却出现各种奇怪错误。

我参与过的一个电商项目就深受其害。支付模块和用户模块分别引入了不同版本的Apache Commons,导致订单处理时数据序列化失败。这种问题往往在集成测试阶段才会暴露出来。

3.3 使用Maven Helper插件解决冲突

Maven Helper插件是解决依赖冲突的得力助手。安装后,在IDE中右键点击pom.xml,选择"Show Dependencies"就能打开一个依赖分析界面。冲突的依赖会用红色特别标注。

这个插件最实用的功能是直接显示冲突列表,并给出快速排除的建议。你可以看到每个冲突依赖的所有来源路径,然后决定保留哪个版本,排除哪个版本。

实际操作时,我通常会选择较新的版本,除非有明确的兼容性问题。但也要谨慎,有时候新版本可能移除了某些过时的方法,导致现有代码需要调整。

插件还提供了依赖排除的代码片段,直接复制到pom.xml中就能使用。这个功能对新手特别友好,避免了手动编写exclusions标签时可能出现的语法错误。

3.4 依赖树分析与优化技巧

分析依赖树不只是为了解决冲突,更是为了优化项目结构。一个健康的依赖树应该是清晰、简洁的,没有太多的冗余依赖。

我常用的优化技巧包括:定期运行mvn dependency:analyze检查未使用的依赖。这个命令能找出声明了但实际没有用到的依赖,帮助我们保持pom.xml的整洁。

另一个好习惯是统一管理相同功能的依赖。比如所有数据库相关的依赖都在pom.xml的同一个区域声明,并尽量使用同一个版本系列。这样既便于维护,也减少了冲突的可能性。

对于大型项目,可以考虑按功能模块拆分依赖配置。我们团队最近就在尝试这种方法,把Web相关、数据访问相关、工具相关的依赖分别管理,效果相当不错。虽然初始设置稍微复杂些,但长期来看,依赖管理变得清晰多了。

4.1 多模块项目的依赖管理

多模块项目的依赖管理就像是在管理一个大家庭,需要协调各个成员之间的关系。父pom.xml扮演着家长的角色,统一定义所有子模块共享的依赖版本。这种集中管理的方式避免了版本混乱,让整个项目保持一致性。

我负责过的一个微服务项目就采用了这种结构。父pom中定义了SpringBoot版本和所有核心依赖的版本,八个子模块都继承这些配置。当需要升级SpringBoot版本时,只需要修改父pom一处,所有模块都会自动更新。

子模块之间的依赖关系需要特别注意。循环依赖是常见陷阱,比如模块A依赖模块B,模块B又依赖模块A。Maven会在构建时报错,但有时候这种循环依赖很隐蔽,需要通过依赖树分析才能发现。

依赖传递在多模块项目中表现得更加复杂。如果模块A引入了某个库,模块B依赖模块A,那么模块B也会间接获得这个库。这种隐式依赖可能带来意想不到的冲突,需要在设计阶段就仔细规划模块边界。

4.2 私有仓库的配置与使用

企业内部开发时,私有仓库几乎是必需品。它不仅能缓存公共仓库的依赖,加速构建过程,还能托管公司内部的私有组件。Nexus和Artifactory是两种主流的选择,配置起来都不复杂。

记得我们团队第一次搭建私有仓库时,最直接的收益就是构建速度的提升。原本需要从中央仓库下载的依赖,现在直接从内网服务器获取,下载时间缩短了70%以上。这对于CI/CD流水线来说是个巨大的改进。

配置私有仓库需要在settings.xml中声明镜像或仓库。一般来说,我会配置所有依赖都从私有仓库获取,私有仓库再代理中央仓库和其他公共仓库。这样既保证了依赖来源的统一,又享受了缓存带来的速度优势。

私有仓库还能实现访问控制。可以设置某些依赖只有特定项目组才能访问,这对于管理商业许可证的库特别有用。我们就把一些付费的第三方组件放在了受保护的仓库中,只有授权项目才能使用。

4.3 依赖范围(scope)的正确使用

依赖范围是个经常被忽视但极其重要的概念。它告诉Maven什么时候需要这个依赖,什么时候不需要。用对了能显著优化构建结果,用错了可能导致各种奇怪的问题。

compile是默认范围,表示依赖在编译、测试、运行时都需要。大多数核心依赖都应该使用这个范围。provided表示容器或JDK已经提供了这个依赖,比如servlet-api在Tomcat中已经存在,打包时就不需要包含。

test范围只用于测试阶段,不会打包到最终产物中。JUnit、Mockito这些测试框架就应该声明为test范围。我见过有人把测试依赖误声明为compile,导致war包体积无故增大,还引入了不必要的传递依赖。

runtime范围的依赖在编译时不需要,但运行时需要。比如数据库驱动,编译时只需要JDBC接口,运行时才需要具体的驱动实现。正确使用runtime范围可以让编译更快速,依赖更清晰。

system范围现在很少使用了,它要求明确指定依赖的本地路径。这种硬编码的方式不利于团队协作,也不适合CI环境。新项目应该避免使用system范围。

4.4 依赖锁定与版本控制策略

依赖锁定是现代依赖管理的重要实践。它通过固定每个依赖的确切版本,确保每次构建都使用相同的依赖集合。这对于保证构建的可重现性至关重要。

Maven虽然不像Gradle那样有官方的锁定机制,但可以通过dependencyManagement实现类似效果。在父pom中明确定义每个依赖的版本,子模块引用依赖时就不需要指定版本。这种方式既保证了版本统一,又简化了子模块配置。

版本控制策略需要平衡稳定性和新特性。我一般建议生产项目使用固定版本,而不是动态版本。像1.0.+或latest这样的动态版本虽然方便,但可能在不经意间引入不兼容的变更。

对于库项目,依赖范围的定义要更加宽松。作为被其他项目依赖的组件,应该尽可能使用宽泛的版本范围,给使用者更多灵活性。但也要注意不要范围过宽,避免引入不兼容的版本。

我们团队现在采用语义化版本控制,结合Maven的版本排序规则。主版本号变化表示不兼容的API变更,次版本号表示向后兼容的功能性新增,修订号表示向后兼容的问题修正。这种明确的规则让依赖升级决策变得更加清晰。

5.1 企业级项目依赖管理案例

去年参与的一个电商平台项目让我深刻体会到依赖管理的重要性。这个项目包含订单、支付、库存等十几个微服务,每个服务都有自己独特的依赖需求。我们采用了分层依赖管理策略,在父pom中定义平台级依赖,各服务按需引入特定starter。

支付服务需要集成多个第三方支付渠道,每个渠道的SDK版本要求各不相同。我们为每个支付渠道创建了独立的依赖配置模块,支付服务只需要引入对应的配置模块,就能获得完整的依赖集合。这种模块化设计让新支付渠道的接入变得异常简单。

订单服务遇到了一个典型的依赖冲突问题。同时引入的两个消息队列客户端包含了不同版本的Netty,导致服务启动时出现NoSuchMethodError。通过Maven的dependency:tree命令,我们快速定位到冲突源头,在其中一个依赖中排除了冲突的Netty传递依赖。

5.2 性能优化相关的依赖配置

依赖配置直接影响应用性能。我们发现在高并发场景下,某些依赖的初始化过程会成为性能瓶颈。通过分析依赖的初始化时机,我们调整了依赖范围和加载策略,显著提升了应用启动速度。

日志框架的选择对性能影响很大。之前项目同时引入了Logback和Log4j2,不仅增加了包大小,还导致了日志重复输出。统一使用Logback并移除冗余依赖后,内存占用降低了15%,日志输出效率提升了20%。

数据库连接池的依赖配置也需要精细调整。默认的HikariCP配置可能不适合所有场景,我们根据实际负载调整了连接池参数,并通过profiling工具验证优化效果。合理的连接池配置让数据库操作响应时间减少了30%。

5.3 安全依赖的选择与配置

安全依赖的选择不能只考虑功能,更要关注维护状态和漏洞历史。我们建立了一套依赖安全评估流程,每个新引入的依赖都要经过安全扫描和许可证审查。

Spring Security是大多数Java项目的首选,但它的配置复杂度很高。我们创建了安全基础模块,预配置了常用的安全策略和依赖。各服务只需要引入这个基础模块,就能获得统一的安全防护,大大减少了配置错误的风险。

加密库的版本管理需要格外小心。一次安全扫描发现项目中使用的BouncyCastle版本存在已知漏洞,虽然这个库是通过传递依赖引入的,但我们仍然需要主动升级。现在我们会定期运行依赖漏洞扫描,确保所有安全相关依赖都保持最新版本。

5.4 持续集成中的依赖管理实践

CI环境对依赖管理提出了特殊要求。我们配置了依赖缓存策略,在CI服务器上持久化缓存依赖,避免每次构建都重新下载。这个简单的优化让平均构建时间从15分钟缩短到3分钟。

依赖解析失败是CI构建的常见故障。我们为CI环境配置了多个镜像仓库,当某个仓库不可用时自动切换到备用仓库。这种冗余设计大大提高了构建的稳定性,几乎消除了因网络问题导致的构建失败。

每次代码合并前,CI流水线会自动运行依赖分析。它会检查是否有新的安全漏洞引入,是否存在许可证冲突,以及依赖树是否有异常变化。这些自动化检查帮助我们提前发现潜在问题,避免它们进入生产环境。

版本发布时,我们会生成详细的依赖清单。这份清单记录了每个依赖的精确版本、许可证信息和安全状态。它不仅用于审计目的,还在出现安全漏洞时帮助我们快速定位受影响的服务。