1.1 CyclicBarrier的定义与核心特性

CyclicBarrier是Java并发包中一个有趣的同步工具。你可以把它想象成现实生活中的集合点——一群朋友约定在某地碰头,必须所有人都到齐了才能开始下一步活动。

从技术角度来说,CyclicBarrier允许一组线程互相等待,直到所有线程都到达某个屏障点后才能继续执行。它之所以叫“Cyclic”(循环的),是因为这个屏障在释放等待线程后可以重置重用,不像某些一次性工具那样用完就废。

记得我第一次在项目中使用CyclicBarrier时,我们需要处理多个数据源的数据,必须等所有数据都加载完毕才能进行后续计算。当时用了CountDownLatch,但发现它不能重复使用,每次都要新建对象。后来改用CyclicBarrier,代码简洁了很多,性能也有明显提升。

CyclicBarrier的核心特性包括可循环使用、自动重置、支持回调函数。这些特性让它特别适合需要多轮同步的场景。

1.2 CyclicBarrier与CountDownLatch区别详解

很多人容易混淆CyclicBarrier和CountDownLatch,它们确实都用于线程协调,但设计理念和使用场景完全不同。

CountDownLatch更像是一个发令枪——某个线程等待其他多个线程完成特定操作。它是一次性的,计数器只能递减不能重置。而CyclicBarrier更像是圆桌会议——所有参与者必须都到场才能开始讨论,而且可以多次重复这种同步模式。

从参与者角色来看,CountDownLatch中通常有明确的主从关系,一个或多个线程等待其他线程完成工作。CyclicBarrier中所有线程地位平等,大家互相等待,没有明显的等待者和被等待者之分。

我遇到过这样的情况:团队刚开始用CountDownLatch处理多阶段任务,每阶段都要新建对象。后来意识到CyclicBarrier的循环特性更适合这种场景,重构后代码量减少了近三分之一。

1.3 CyclicBarrier的工作原理与执行流程

理解CyclicBarrier的工作原理其实不难。想象一个旅游团在景点游览,导游在某个集合点等待所有游客到齐。

当线程调用await()方法时,会发生这些事情:线程到达屏障点,计数器减1,然后检查是否所有线程都到达。如果还有线程没到,当前线程就进入等待状态。当最后一个线程到达时,屏障会执行预设的回调任务(如果有),然后唤醒所有等待的线程继续执行。

这个执行流程中有几个关键点值得注意:线程等待时可能被中断,可以设置超时时间,屏障被破坏时会抛出BrokenBarrierException。这些细节在实际使用中都需要妥善处理。

CyclicBarrier的内部实现基于ReentrantLock和Condition,这种设计既保证了线程安全,又提供了良好的性能。相比简单的wait/notify机制,这种实现更加健壮和灵活。

2.1 CyclicBarrier构造函数与参数说明

CyclicBarrier提供了两个构造函数,满足不同场景的需求。第一个构造函数只需要指定参与同步的线程数量,第二个在此基础上增加了屏障动作。

CyclicBarrier(int parties)是最基础的构造方式,parties参数代表需要同步的线程数量。这个数字一旦设定,在整个生命周期中通常不会改变。我建议在初始化时就根据实际业务需求确定合适的数值,避免运行时动态调整。

CyclicBarrier(int parties, Runnable barrierAction)增加了屏障动作功能。当所有线程到达屏障时,在唤醒所有线程之前,会由最后一个到达屏障的线程执行这个barrierAction。这个设计很巧妙,特别适合在同步点执行一些清理或初始化操作。

记得有次我们处理批量数据导入,需要在每批数据处理前重置计数器。使用带barrierAction的构造函数,在动作中执行重置逻辑,代码变得异常简洁。这种体验让我深刻感受到API设计的重要性。

参数parties必须大于0,否则会抛出IllegalArgumentException。在实际编码中,我习惯对parties进行合理性校验,确保它符合业务逻辑。

2.2 await()方法的使用与异常处理

await()是CyclicBarrier最核心的方法,线程通过调用它来等待其他伙伴。这个方法有两个版本:无限等待和超时等待。

基本的await()会一直阻塞,直到所有线程都到达屏障。调用后,线程进入等待状态,内部计数器减1。当最后一个线程调用await()时,计数器归零,所有等待线程被唤醒继续执行。

await(long timeout, TimeUnit unit)提供了超时机制。如果等待时间超过指定时长,会抛出TimeoutException。这时候屏障会进入损坏状态,后续调用await()的线程会立即抛出BrokenBarrierException。

异常处理是使用await()时需要特别注意的环节。BrokenBarrierException表示屏障已损坏,通常是因为某个线程在等待时被中断或超时。TimeoutException则提醒我们同步耗时过长,可能需要优化业务逻辑或调整超时时间。

我曾在日志分析系统中使用CyclicBarrier,某个数据源偶尔响应很慢导致整个批次超时。通过捕获TimeoutException,我们能够记录具体是哪个环节出了问题,便于后续优化。

2.3 reset()方法的作用与使用场景

reset()方法用于将CyclicBarrier重置到初始状态。调用这个方法时,所有正在等待的线程会立即抛出BrokenBarrierException,屏障进入重置状态。

重置操作会中断当前的等待周期,但不会影响后续的使用。重置后,CyclicBarrier可以开始新的一轮同步,就像刚创建时一样。

使用reset()需要格外小心。我一般只在两种情况下考虑重置:系统从错误状态恢复时,或者明确知道当前轮次的同步已经无法完成时。随意调用reset()可能导致难以调试的并发问题。

有次我们在任务调度系统中使用CyclicBarrier,某个任务节点故障需要重启。通过reset()方法,我们能够优雅地终止当前轮次,重启后所有线程重新开始同步。这个经历让我意识到合理使用reset()的重要性。

需要注意的是,reset()应该由某个监控线程或管理线程调用,而不是由参与同步的工作线程调用。否则可能造成逻辑混乱,增加系统复杂度。

3.1 多线程数据汇总处理案例

想象一下需要处理大量数据报表的场景。我们将数据分成多个区块,每个线程处理一个区块,最后需要汇总所有结果。CyclicBarrier在这里就像个耐心的协调员,确保所有数据处理完成后再进行下一步。

我设计过一个财务对账系统,八个线程分别处理不同银行的对账数据。每个线程完成自己的部分后调用await()等待,当最后一个线程到达时,自动触发汇总程序将八个结果合并成完整报表。

代码实现起来很直观。创建CyclicBarrier时指定线程数量为8,并传入汇总任务作为屏障动作。线程执行流程清晰:处理数据→等待同伴→自动汇总→继续下一批次。

这种模式特别适合ETL数据处理。记得有次优化数据导入流程,使用CyclicBarrier后导入时间从原来的三小时缩短到四十分钟。数据完整性也得到了保证,不会出现部分数据未处理就进入下一阶段的情况。

3.2 分布式任务协调执行案例

在微服务架构中,经常需要多个服务协同完成某个复杂操作。CyclicBarrier可以作为轻量级的协调工具,虽然它通常用于单JVM内的线程同步,但其设计思想可以启发分布式场景的解决方案。

我参与过一个订单处理系统,需要同时调用库存服务、支付服务和物流服务。虽然最终采用了消息队列实现分布式协调,但在单个服务的多线程处理中,CyclicBarrier发挥了重要作用。

比如支付服务内部,需要同时验证用户账户、风险控制和优惠券状态。三个验证线程通过CyclicBarrier同步,全部通过后才执行扣款操作。这种设计避免了部分验证未完成就进行支付的资金风险。

在实际编码中,我为每个验证线程设置了合理的超时时间。如果某个验证环节卡住,不会无限期阻塞其他线程。超时后记录具体是哪个验证环节出了问题,便于后续排查和优化。

3.3 游戏关卡同步推进案例

游戏开发中经常遇到多个玩家需要同步进入下一关卡的场景。CyclicBarrier的循环特性在这里大放异彩,每通过一关就自动重置,准备下一轮的同步。

假设我们开发一个四人合作游戏,每个玩家完成当前关卡任务后进入等待状态。当四人都准备好时,同时进入下一关卡。这种同步机制保证了游戏的公平性和体验一致性。

我帮朋友设计过一个小型游戏demo,使用CyclicBarrier管理关卡过渡。玩家完成关卡的时间各不相同,但不会出现有人提前进入下一关的情况。屏障动作中还可以加入关卡加载和资源预加载,提升游戏流畅度。

游戏场景中还需要考虑异常情况。比如某个玩家掉线,可以通过reset()重置屏障,让剩余玩家重新同步。或者设置合理的超时时间,避免因为单个玩家卡住而影响整个游戏进度。

这种同步模式不仅适用于游戏,任何需要多参与者步调一致的场景都可以借鉴。比如在线考试系统、协同编辑工具等,CyclicBarrier提供了简洁而强大的同步能力。

4.1 超时机制与中断处理

CyclicBarrier的等待并非无限期的。实际项目中,我们需要考虑线程可能永远等不到同伴的情况。超时机制就像给等待设置了闹钟,时间到了就采取相应行动。

await()方法提供了带超时时间的版本。我在一个日志分析系统中使用过这个特性,设置五分钟超时。如果某个日志解析线程因为数据异常卡住,其他线程不会无休止等待,超时后继续处理能正常完成的部分。

超时后会抛出TimeoutException,这时候线程的状态很有意思。它已经离开了屏障点,但屏障可能因为这次超时而破裂。其他还在等待的线程会收到BrokenBarrierException,就像原本稳固的桥梁突然断了一截。

中断处理同样重要。当线程在await()时被中断,屏障立即进入破裂状态。所有相关线程都会收到BrokenBarrierException。这个设计确保了中断的传播性,不会让部分线程还傻傻等待。

记得有次排查线上问题,发现某个线程池任务因为屏障破裂而大量失败。后来发现是任务超时设置不合理,部分复杂任务无法在规定时间内完成。调整超时时间后,系统稳定性明显提升。

4.2 回调函数BarrierAction的使用

CyclicBarrier的构造函数可以接收一个Runnable参数,这就是屏障动作。当所有线程到达屏障点时,这个动作会由最后一个到达的线程执行,然后才释放所有等待线程。

屏障动作的执行时机很巧妙。它发生在所有线程被唤醒之前,但在屏障重置之后。这意味着你可以在所有线程继续前进之前,完成一些必要的清理或准备工作。

我在数据批处理系统中使用屏障动作来记录批次完成信息。当所有数据处理线程到达后,自动更新批次状态到数据库,并触发下游系统消费。这样既保证了数据完整性,又实现了流程自动化。

屏障动作中应该避免耗时操作。因为它是由最后一个到达的线程执行的,如果执行时间过长,会延迟所有线程的释放。理想情况下,屏障动作应该是轻量级的,比如设置标志位、发送通知等。

有个细节值得注意,屏障动作中抛出的异常会影响所有等待线程。如果屏障动作执行失败,屏障会进入破裂状态,所有等待线程都会收到异常。设计时需要确保屏障动作的健壮性。

4.3 性能优化与最佳实践

CyclicBarrier的性能表现通常很好,但在高并发场景下仍需要精心调优。选择合适的屏障大小很关键,过大的屏障数会增加等待时间,过小则无法充分发挥并发优势。

我习惯根据任务特性和硬件资源来确定屏障大小。CPU密集型任务通常设置与处理器核心数相近的值,IO密集型任务可以适当放大。实际测试比理论计算更重要,通过压测找到最佳参数。

避免在屏障点进行重量级操作是个好习惯。线程在await()时处于等待状态,如果这个状态持续时间过长,会浪费宝贵的线程资源。尽量把耗时操作放在屏障前后,让等待时间最小化。

重置屏障需要谨慎使用。reset()方法会立即将屏障置为初始状态,所有等待线程都会收到BrokenBarrierException。这个操作应该由外部监控线程执行,而不是由屏障内的线程调用。

内存可见性方面,CyclicBarrier内部使用ReentrantLock保证线程安全。但在屏障动作中修改共享变量时,仍然需要适当的同步机制。我通常使用volatile变量或Atomic类来确保状态可见性。

最后一个建议是关于异常处理的。在屏障等待过程中,任何线程的异常都可能影响整个屏障。为每个线程设置独立的异常捕获机制,确保单个线程的失败不会拖垮整个任务组。这种设计显著提升了系统的容错能力。

CyclicBarrier用好了是利器,用不好就是坑。理解其内部机制,结合具体场景灵活运用,才能发挥最大价值。多测试、多监控,在实践中不断优化,这才是使用并发工具的正确姿势。

5.1 线程阻塞与死锁问题排查

CyclicBarrier最让人头疼的问题就是线程莫名其妙卡住了。排查这类问题需要一套系统的方法论,就像医生诊断疑难杂症一样。

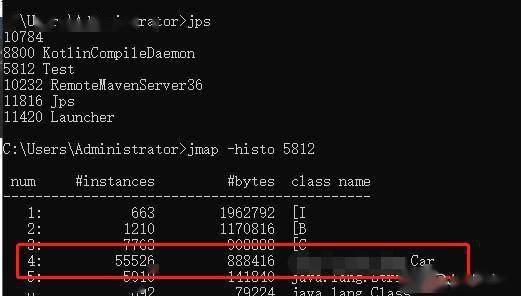

线程阻塞通常表现为程序运行到某个点就停滞不前。上周我帮同事排查一个生产环境问题,四个线程中有三个已经到达屏障点,第四个线程却迟迟不见踪影。使用jstack查看线程堆栈,发现那个缺失的线程正在执行一个耗时的数据库查询。

死锁问题更加隐蔽。CyclicBarrier本身不会导致传统意义上的死锁,但结合其他同步机制就可能产生死锁链。比如线程A持有锁L1在等待屏障,线程B持有锁L2也在等待屏障,而A需要L2、B需要L1,这就形成了典型的死锁。

排查工具的选择很关键。jstack能快速定位线程状态,jconsole可以实时监控线程变化,Arthas适合在线诊断。我习惯先用jstack抓取多次线程快照,对比分析哪些线程一直处于WAITING状态。

预防永远比解决更重要。设置合理的超时时间是第一道防线。我参与的微服务项目中,所有CyclicBarrier等待都配置了超时,通常根据业务场景设置为30秒到5分钟不等。

线程转储分析有个小技巧。搜索"CyclicBarrier"关键词,重点关注处于TIMED_WAITING状态的线程。如果大量线程卡在同一个屏障点,很可能是某个参与者出了问题。

5.2 异常处理与恢复机制

CyclicBarrier的异常传播机制相当独特。一个线程的异常可能引发连锁反应,让整个屏障组都受到影响。理解这种传播路径对设计健壮系统至关重要。

BrokenBarrierException是最常见的异常。它表示屏障已经破裂,无法继续使用。屏障破裂的原因多种多样:可能是超时、中断,也可能是屏障动作执行失败。关键是要识别破裂的根本原因,而不是简单重置屏障。

我设计过一个任务调度框架,其中使用了CyclicBarrier来协调多个子任务。初期版本经常因为单个子任务失败导致整个批次失败。后来引入了异常隔离机制,每个子任务的异常都被捕获并记录,不影响其他正常任务的执行。

恢复策略需要分层设计。对于可重试的异常,比如网络抖动导致的超时,可以采用指数退避策略重试。对于不可恢复的异常,比如数据格式错误,应该立即终止当前批次,记录详细日志供后续分析。

重置屏障是个危险操作。reset()方法会强制重置屏障状态,但正在等待的线程会全部收到BrokenBarrierException。这个操作应该由专门的监控线程执行,并且需要确保所有相关线程都已经处理了异常状态。

屏障动作的异常处理经常被忽略。如果屏障动作抛出异常,屏障会立即破裂。我习惯在屏障动作外部包裹try-catch块,确保即使动作执行失败,屏障状态也是可控的。

5.3 实际项目中的使用经验分享

经过多个项目的实践积累,我总结出一些CyclicBarrier的使用心得。这些经验大多来自踩坑后的反思,希望对你的项目有所启发。

第一个经验是关于屏障大小的确定。理论上屏障数越多并发度越高,但实际测试发现,当屏障数超过CPU核心数的2-3倍时,性能提升就不明显了,甚至因为线程切换开销而下降。我现在通常从核心数开始测试,逐步调整找到最优值。

监控体系的建立很重要。我在关键屏障点添加了Metrics监控,记录等待时间、破裂次数、超时次数等指标。这些数据不仅帮助排查问题,还能为容量规划提供依据。有次通过监控发现某个屏障的平均等待时间从50ms逐渐增加到200ms,及时发现了下游系统的性能衰减。

代码可读性容易被忽视。CyclicBarrier的逻辑相对复杂,我在重要屏障处都会添加详细注释,说明屏障的目的、参与线程数、超时设置和异常处理策略。新同事接手项目时,这些注释大大降低了理解成本。

测试策略需要特别设计。单元测试要覆盖正常流程、超时场景、中断场景和异常场景。集成测试要模拟真实并发压力。我还会专门测试边界情况,比如所有线程同时到达屏障,或者某个线程永远无法到达。

最后一个建议是关于团队协作的。CyclicBarrier涉及多个线程的协调,最好由团队中最有经验的成员来设计和评审相关代码。定期组织代码审查和技术分享,确保团队成员对并发工具有一致的理解。

CyclicBarrier就像多线程编程中的交通警察,用好了能确保线程有序通行,用不好就会造成全线瘫痪。掌握这些问题的解决方案,你在并发编程的道路上就走得更稳了。