server: port: 8080 spring: datasource:

url: jdbc:mysql://localhost:3306/test

spring: datasource:

url: jdbc:mysql://localhost:3306/mydb

username: admin

redis:

host: localhost

port: 6379

cluster:

nodes:

- 192.168.1.1:7001

- 192.168.1.2:7002

3.1 服务器配置属性详解

服务器配置决定了SpringBoot应用如何与外界交互。server.port是最常被修改的属性,它指定了应用监听的端口号。默认的8080端口在开发时很顺手,但生产环境可能需要改成80或443。

server.servlet.context-path为应用设置了上下文路径。比如设置为"/api"后,所有请求都要以/api开头。这个配置在微服务架构中特别有用,能避免路径冲突。

超时配置关系到系统的稳定性。server.connection-timeout控制连接超时时间,server.servlet.session.timeout管理会话超时。设置合理的超时值能防止资源被长时间占用。

我记得有个项目因为connection-timeout设置过长,导致在高并发时连接池很快耗尽。后来调整为30秒,系统稳定性明显提升。

SSL配置现在变得越来越重要。server.ssl.key-store指定证书文件路径,server.ssl.key-store-password设置证书密码。启用HTTPS能提升数据传输的安全性。

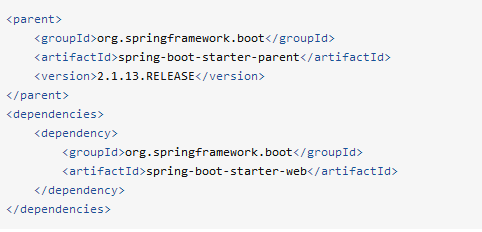

3.2 数据库连接配置详解

数据库连接是大多数应用的核心。spring.datasource.url定义了数据库的位置和名称。不同数据库的URL格式略有差异,MySQL、PostgreSQL、Oracle各有自己的写法。

连接池配置直接影响性能。spring.datasource.hikari.maximum-pool-size控制最大连接数,需要根据实际负载来调整。太小会导致请求等待,太大又会消耗过多资源。

spring.datasource.username和password是必填项。生产环境中,建议使用环境变量或配置中心来管理这些敏感信息,避免硬编码在配置文件中。

我曾经遇到一个性能问题,最后发现是连接池的minimum-idle设置过大。过多的空闲连接反而成了负担,调整后内存使用率明显下降。

事务超时和隔离级别也很关键。spring.transaction.default-timeout设置事务超时时间,spring.jpa.properties.hibernate.connection.isolation定义隔离级别。这些配置对数据一致性有重要影响。

3.3 日志配置属性详解

日志级别配置是最常用的调试工具。logging.level后面接包名或类名,可以精确控制日志输出。将关键包的级别设为DEBUG,能在不重启的情况下获取详细运行信息。

日志文件配置关系到问题排查。logging.file.name指定日志文件路径,logging.file.max-size控制单个文件大小。合理的滚动策略能避免磁盘被日志占满。

日志格式自定义让输出更易读。logging.pattern.console定义控制台输出格式,logging.pattern.file定义文件输出格式。加入时间戳、线程名等信息,调试时能快速定位问题。

日志框架的选择也很重要。SpringBoot默认使用Logback,但可以通过排除依赖来切换Log4j2。不同的日志框架在性能上各有特点,需要根据项目需求选择。

3.4 缓存配置属性详解

缓存类型选择影响系统性能。spring.cache.type支持多种缓存实现,Redis、Ehcache、Caffeine各有优势。Redis适合分布式场景,Caffeine在单机环境下性能更佳。

缓存过期策略需要仔细设计。spring.redis.timeout设置Redis连接超时,spring.cache.redis.time-to-live定义缓存存活时间。太短会导致缓存命中率低,太长又可能读到过期数据。

序列化配置影响缓存效率。spring.redis.serializer指定序列化方式,Jackson2JsonRedisSerializer能很好地处理复杂对象。选择合适的序列化器能提升性能并减少存储空间。

缓存键生成策略值得关注。默认情况下Spring使用方法的参数生成缓存键,但可以通过自定义KeyGenerator来实现更复杂的逻辑。合理的键设计能提高缓存利用率。

缓存穿透和雪崩防护不容忽视。spring.cache.redis.cache-null-values控制是否缓存空值,能有效防止缓存穿透。设置不同的过期时间可以避免缓存雪崩。

4.1 自定义配置属性与使用

@ConfigurationProperties注解让自定义配置变得优雅。在类上添加这个注解,SpringBoot会自动将配置文件中的属性绑定到类的字段上。prefix属性指定配置前缀,保持配置的清晰组织。

定义配置类时,字段名需要与配置文件中的属性名对应。Spring使用宽松的绑定规则,kebab-case、camelCase、snake_case都能正确映射。这种灵活性让配置编写更加自由。

类型安全是自定义配置的重要优势。编译器能在编码阶段发现类型错误,而不是等到运行时。配合IDE的自动补全,配置使用体验大幅提升。

我最近在一个微服务项目中使用了自定义配置。将第三方API的端点、超时时间、重试策略都封装在配置类里,代码的可读性和维护性明显改善。

属性验证通过@Validated注解实现。在配置类上添加这个注解,配合JSR-303验证注解,能确保配置值的合法性。@NotNull、@Min、@Max等注解提供了丰富的验证能力。

嵌套配置支持复杂场景。在配置类中定义内部类,配置文件使用缩进或点号分隔表示层级关系。这种结构化的配置方式特别适合管理多个相关配置项。

4.2 配置属性验证与安全性

配置验证不应该只停留在类型检查。SpringBoot支持JSR-380标准,@Email验证邮箱格式,@Pattern用正则表达式校验,@Size控制字符串长度。这些验证在应用启动时自动执行。

自定义验证器处理特殊需求。实现ConstraintValidator接口,可以创建业务特定的验证逻辑。比如验证配置文件中的时间范围是否合理,或者检查依赖配置的一致性。

配置加密保护敏感信息。使用Jasypt等工具对数据库密码、API密钥进行加密,配置文件中存储密文。应用启动时解密,避免明文配置带来的安全风险。

环境变量和系统属性提供了另一种安全配置方式。将敏感信息设置在运行环境中,而不是写在配置文件中。这种方式在容器化部署时特别常用。

配置中心集成提升安全管理。SpringCloudConfig、Nacos等配置中心支持配置的版本管理、权限控制和审计日志。大型项目中,配置中心几乎是必需品。

我记得有个项目因为配置泄露导致的安全事件。后来团队建立了配置审查机制,所有包含敏感信息的配置都要经过安全扫描,问题再没出现过。

4.3 配置热更新与动态刷新

@RefreshScope注解开启配置热更新能力。在需要动态更新的Bean上添加这个注解,配置变更时这些Bean会被重新创建。无需重启应用就能生效新配置,对线上服务特别友好。

SpringCloudBus配合ConfigServer实现集群级别的配置刷新。通过消息总线广播配置变更事件,所有服务实例同时更新。这种机制在微服务架构中保证了配置的一致性。

监听配置变更事件能实现更精细的控制。实现ApplicationListener接口,监听EnvironmentChangeEvent事件。在配置更新时执行自定义逻辑,比如重新初始化连接池。

健康检查集成确保配置更新的可靠性。在/actuator/health端点中检查配置状态,确保新配置不会导致服务异常。这种防护机制避免了配置错误引发的服务中断。

条件化配置更新减少不必要的重启。使用@ConditionalOnProperty等条件注解,只有相关配置变更时才触发Bean刷新。这种优化提升了配置更新的效率。

配置版本回滚是生产环境的必备能力。通过配置中心的管理界面,可以快速回退到之前的配置版本。这个功能在配置更新引发问题时能快速恢复服务。

动态配置在实践中确实带来了很多便利。但也需要注意,不是所有配置都适合热更新。像数据库连接池大小这样的配置,动态调整可能引发连锁反应,需要谨慎处理。

5.1 配置文件组织与管理策略

配置文件组织需要清晰的层次结构。按功能模块划分配置段,数据库配置、缓存配置、安全配置各自独立。这种模块化的组织方式让配置维护变得直观。

环境特定的配置使用profile隔离。application-dev.yml、application-prod.yml分别管理不同环境的配置项。SpringBoot根据激活的profile自动加载对应配置,避免环境间的手动修改。

配置继承减少重复定义。在application.yml中定义通用配置,各环境配置文件只覆盖差异部分。这种继承关系显著降低了配置冗余,修改通用配置时只需改动一处。

配置分组提升可读性。使用YAML的锚点和别名特性,定义配置模板并在多个地方引用。复杂的配置结构通过这种方式变得简洁明了。

外部化配置支持灵活的部署方式。将配置文件放在jar包外部的config目录,或者通过spring.config.location参数指定配置路径。这种机制让应用打包和配置管理完全解耦。

我参与过一个项目,初期配置杂乱无章。后来按业务域重新组织配置,每个团队负责自己模块的配置,协作效率明显提升。配置变更时的冲突也大幅减少。

版本控制集成配置管理。将配置文件纳入Git等版本控制系统,每次变更都有记录可追溯。配合代码审查流程,配置修改的质量得到有效保障。

5.2 配置性能优化建议

配置属性懒加载提升启动速度。使用@Lazy注解延迟初始化配置相关的Bean,避免在应用启动时加载所有配置。对于不常用的功能模块,这种优化效果特别明显。

配置缓存减少重复解析。SpringBoot内部对解析过的配置进行缓存,避免每次访问都重新解析配置文件。理解这个机制有助于避免不必要的性能损耗。

精简配置属性降低内存占用。移除不再使用的配置项,定期清理过时的配置。配置越简洁,解析和维护的成本就越低。

配置预编译加速启动过程。在构建阶段预解析配置,生成优化后的配置元数据。SpringBoot的spring-boot-configuration-processor模块支持这种优化。

避免配置循环引用。配置类之间的相互依赖可能导致初始化顺序问题,影响启动性能。保持配置依赖的单向性,让配置加载过程更加顺畅。

配置索引提升查找效率。为常用配置属性建立索引,快速定位配置定义位置。在大型项目中,这个技巧能节省不少调试时间。

配置监控发现性能瓶颈。通过SpringBootActuator的配置端点,分析配置加载的时间和内存消耗。数据驱动的优化往往更有效果。

5.3 常见配置问题排查与解决

配置优先级混淆是常见问题。SpringBoot的配置源有明确的优先级顺序,命令行参数最高,然后是系统属性、环境变量,最后是配置文件。理解这个顺序能快速定位配置冲突。

占位符解析失败经常发生。${property.name}格式的占位符需要对应的属性值存在,否则启动时会报错。检查属性名拼写和配置来源能解决大部分问题。

类型转换异常需要仔细处理。配置值的类型必须与目标字段类型兼容,字符串转数字、日期格式转换都是容易出错的场景。明确的错误信息通常能直接指向问题根源。

配置覆盖行为不符合预期。Profile特定的配置可能没有按预期覆盖通用配置,检查profile激活状态和配置加载顺序。有时候简单的配置顺序调整就能解决问题。

环境变量命名规则导致配置绑定失败。SpringBoot将环境变量名转换为小写并替换下划线,MY_CONFIG需要对应my.config属性名。这个转换规则经常被忽略。

配置验证失败阻止应用启动。@Validated注解的配置类在验证失败时会抛出异常,仔细阅读验证错误信息能快速定位问题配置项。

日志级别调整帮助诊断配置问题。将org.springframework.boot包的日志级别设为DEBUG,可以看到详细的配置加载过程。这个技巧在解决复杂配置问题时特别有用。

配置问题排查需要系统性的方法。从错误信息出发,沿着配置加载链逐步排查,大多数问题都能找到解决方案。经验积累让这个过程越来越顺畅。