记得第一次接触SpringBoot时,我盯着那个简单的main方法看了很久。一个看似普通的Java程序,怎么就变成了功能完备的Web服务?这种魔法般的转变让人着迷,也促使我深入探索背后的奥秘。

SpringBoot启动前的准备工作

在按下运行按钮之前,我们需要确保开发环境准备就绪。JDK版本要匹配,我通常推荐使用JDK 8或11这些稳定版本。Maven或Gradle的配置也很关键,它们负责管理项目依赖。

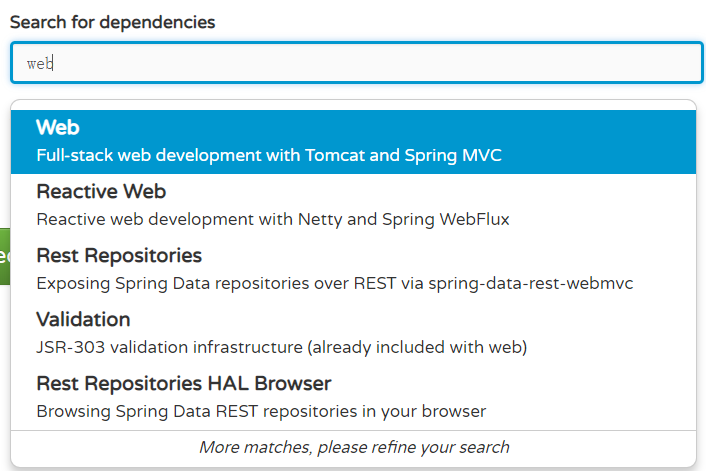

创建项目时,Spring Initializr是个好帮手。选择需要的依赖项,比如Web、JPA或者Security,它会自动生成项目骨架。这个过程就像准备烹饪食材,把需要的调料都备齐了,才能做出美味佳肴。

项目结构方面,标准的Maven布局就很好用。src/main/java放源代码,resources目录存放配置文件。特别要注意application.properties或application.yml文件的位置,它们就像是SpringBoot的“食谱”,告诉框架该如何运行。

启动类与@SpringBootApplication注解解析

每个SpringBoot应用都有一个入口类,通常命名为Application或者以Application结尾。这个类包含main方法和@SpringBootApplication注解。说来有趣,我第一次看到这个注解时,还以为它只是个简单的标记。

实际上,@SpringBootApplication是个组合注解,它包含了@SpringBootConfiguration、@EnableAutoConfiguration和@ComponentScan。这三个注解各司其职,共同完成了SpringBoot的自动装配魔法。

@SpringBootConfiguration表明这是一个配置类,@EnableAutoConfiguration开启自动配置,而@ComponentScan则负责扫描当前包及其子包下的组件。这种设计确实很精妙,把复杂的功能封装在简单的注解背后。

启动过程中的关键组件介绍

启动过程中有几个重要角色值得认识。SpringApplication是总指挥,它负责整个启动流程的协调工作。ApplicationContext是容器核心,管理着所有的Bean实例。

自动配置模块AutoConfigurationImportSelector是个聪明的“管家”,它根据classpath中的jar包自动判断需要配置哪些功能。比如当发现spring-boot-starter-web依赖时,就会自动配置Tomcat和Spring MVC。

还有一个容易被忽视但很重要的角色——SpringApplicationRunListener。它就像启动过程的“解说员”,在各个环节发出事件通知。我们可以通过监听这些事件,在特定时机执行自定义逻辑。

启动过程结束时,那个熟悉的Spring标志出现,意味着我们的应用已经准备就绪。这种从无到有的转变,每次看到都让人感到兴奋。

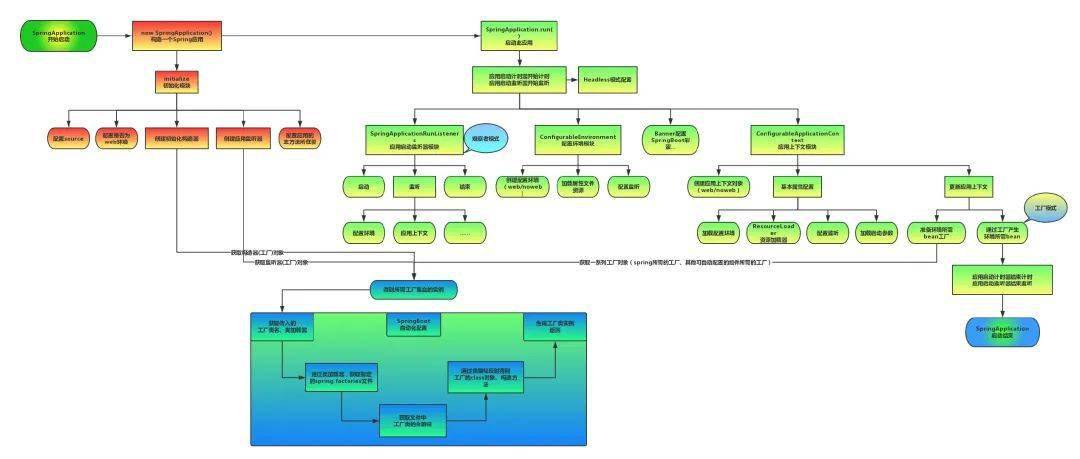

当我第一次跟踪SpringBoot的启动过程时,那种感觉就像拆解一个精密的瑞士手表。每个齿轮的咬合都恰到好处,每个组件的协作都天衣无缝。让我们一起来探索这个令人着迷的内部世界。

SpringApplication的初始化过程

启动的第一步总是从SpringApplication的创建开始。还记得我第一次在IDE里设置断点跟踪这个过程,发现new SpringApplication(primarySources)这行代码背后藏着不少玄机。

构造器内部会做几件重要的事情。它会推断应用类型,判断是SERVLET应用还是REACTIVE应用。这个判断直接影响后续的自动配置策略。然后会设置初始器Initializer和监听器Listener,这些组件就像启动仪式的幕后工作人员。

setListeners方法会从spring.factories文件加载所有配置的监听器。我注意到这个过程使用了SpringFactoriesLoader,这是个很实用的工具类,专门负责从META-INF目录读取配置。

创建完成后,run方法被调用。这个方法内部逻辑层层递进,像多米诺骨牌一样触发后续的所有流程。每个阶段都有对应的监听事件发出,让整个启动过程变得可观测、可干预。

环境准备与配置加载机制

环境准备阶段就像是给应用搭建生存空间。StandardServletEnvironment被创建,它负责管理所有的配置属性。这个过程让我想起装修房子,先把水电煤气这些基础设施准备好。

配置源的加载顺序很有讲究。命令行参数优先级最高,然后是系统属性、操作系统环境变量,最后才是application.properties或application.yml。这种层次结构确保了配置的灵活性。

PropertySourceLoader负责解析不同的配置文件格式。YamlPropertySourceLoader处理yml文件,PropertiesPropertySourceLoader处理properties文件。我曾经遇到过配置不生效的问题,最后发现是文件格式解析出错。

Profile机制在这个阶段也发挥作用。通过spring.profiles.active可以激活不同的环境配置。这个设计确实很实用,让多环境部署变得轻松很多。

Bean的加载与实例化流程

Bean的加载过程就像是一场精心编排的舞蹈。AbstractApplicationContext的refresh方法是核心,它触发了BeanFactory的初始化。这个方法内部调用了12个关键步骤,每个步骤都有特定职责。

BeanDefinition的读取发生在invokeBeanFactoryPostProcessors阶段。ConfigurationClassPostProcessor会扫描所有配置类,解析@Bean注解的方法和@Component注解的类。这个过程会产生大量的Bean定义信息。

实例化阶段在finishBeanFactoryInitialization方法中完成。对于单例Bean,Spring会调用getBean方法触发创建。这里涉及到循环依赖的处理,三级缓存机制的设计相当巧妙。

我记得有个项目启动特别慢,后来发现是某个Bean的@PostConstruct方法执行了耗时操作。这说明理解Bean生命周期对性能优化很重要。

自动配置的魔法实现原理

自动配置是SpringBoot最吸引人的特性之一。它的核心在于@EnableAutoConfiguration注解,这个注解引入了AutoConfigurationImportSelector。

这个选择器会读取META-INF/spring.factories文件中org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration配置项。所有自动配置类都在这里声明,但并不是所有类都会被加载。

@Conditional注解族在这里大显身手。@ConditionalOnClass检查类路径是否存在,@ConditionalOnBean检查容器中是否有指定Bean,@ConditionalOnProperty检查配置属性。这些条件判断确保了自动配置的精确性。

自动配置类通常使用@Configuration和@Conditional配合。只有当所有条件满足时,对应的Bean才会被创建。这种设计避免了不必要的组件加载,提高了启动效率。

整个自动配置机制就像个智能管家,它根据你的“家当”(依赖)自动布置“房间”(Bean),既省心又高效。理解这个原理后,面对自动配置相关问题时就更有底气了。

每次看到控制台弹出红色错误日志时,那种感觉就像开车时突然亮起故障灯。有些问题确实让人头疼,但大多数启动异常都有迹可循。记得我刚开始用SpringBoot时,经常被各种启动问题困扰,现在回想起来,那些踩坑经历反而成了最宝贵的学习资料。

启动失败的原因分析与排查

启动失败时不要慌张,控制台的错误信息就是最好的线索。一般来说,问题可以分为几个大类:配置错误、依赖缺失、Bean创建失败、端口冲突等。

ClassNotFoundException是最常见的错误之一。这通常意味着某个类在编译时存在,但运行时找不到。检查依赖是否正确引入,或者是否存在多版本冲突。我遇到过这样的情况:项目在IDE里运行正常,打包后却启动失败,最后发现是某个optional依赖没有正确传递。

BeanCreationException也很常见。这时需要仔细阅读异常堆栈,Spring通常会明确指出是哪个Bean出了问题。可能是构造器参数不匹配,也可能是依赖的Bean不存在。有次我定义了一个Bean,但忘记添加@Component注解,导致自动装配失败。

端口被占用是另一个典型问题。SpringBoot默认使用8080端口,如果这个端口已被其他进程占用,应用就无法启动。使用netstat命令检查端口占用情况,或者通过server.port配置项更换端口。

启动时的日志级别设置为DEBUG能提供更多详细信息。虽然日志会变得很冗长,但对于排查复杂问题很有帮助。不过记得在生产环境要调回合适的级别,避免性能问题和日志爆炸。

配置错误的识别与修复

配置问题往往很隐蔽,因为SpringBoot的宽松绑定机制有时会“好心办坏事”。比如配置文件中的属性名拼写错误,SpringBoot可能不会立即报错,而是采用默认值,导致运行时行为不符合预期。

YAML格式的缩进问题特别容易出错。我曾经花了两个小时排查一个配置不生效的问题,最后发现是某个属性缩进多了两个空格。现在我更倾向于使用properties文件,虽然写法稍显冗长,但不容易出现格式问题。

@Value注解注入配置值时,如果配置项不存在会抛出异常。这时可以使用默认值语法:@Value("${some.property:defaultValue}")。这个技巧在应对可选配置时特别有用。

环境特定的配置需要特别注意。比如在application-dev.yml中定义的属性,只有在dev profile激活时才会生效。有次我在测试环境遇到配置不生效,就是因为忘记设置spring.profiles.active。

配置属性的元数据验证是个好习惯。在src/main/resources/META-INF下创建additional-spring-configuration-metadata.json文件,可以给配置属性添加描述和类型信息。IDE会根据这些元数据提供自动完成和验证功能。

依赖冲突的解决之道

依赖冲突就像家庭聚会中的远房亲戚,大家名字相同但辈分不同,让人傻傻分不清楚。Maven和Gradle的依赖解析机制虽然智能,但遇到复杂情况时还是需要人工干预。

使用mvn dependency:tree或gradle dependencies命令查看依赖树。重点关注同一个库的不同版本,特别是Spring、Jackson、Logback这些核心组件。有次项目启动时报MethodNotFoundError,排查发现是Jackson的两个不兼容版本共存。

排除传递依赖是解决冲突的常用手段。在pom.xml中可以通过

依赖管理章节(dependencyManagement)可以统一管理依赖版本。特别是在多模块项目中,这能确保所有模块使用相同版本的依赖。SpringBoot的starter父POM就大量使用这个机制。

有时候冲突不那么明显。比如两个库都引入了不同版本的ASM字节码操作库,可能不会直接报错,但会导致某些功能异常。这种问题需要结合运行时堆栈分析才能发现。

性能优化与启动加速技巧

启动速度优化是个循序渐进的过程。我的经验是不要过早优化,先确保功能正确,再考虑性能问题。但当应用规模变大后,启动时间从30秒缩短到15秒的体验提升是实实在在的。

懒加载(Lazy Initialization)是SpringBoot 2.2引入的重要特性。通过设置spring.main.lazy-initialization=true,所有的Bean都会延迟初始化,直到第一次被使用。这能显著减少启动时间,但可能导致第一个请求的响应时间变长。

组件扫描范围优化也很有效。默认情况下,@SpringBootApplication会扫描启动类所在包及其所有子包。如果明确知道Bean的位置,可以使用@ComponentScan指定具体的包路径,避免扫描不必要的包。

日志初始化在启动过程中占用了不少时间。可以通过logging.level.root=WARN临时降低日志级别,或者使用异步日志框架。不过要确保在排查问题时能及时调整回详细级别。

类路径下的JAR文件数量直接影响启动速度。每个JAR都要被扫描,寻找配置文件和注解类。定期清理不必要的依赖,使用更轻量级的替代库,这些看似小的优化累积起来效果很可观。

JVM参数调优也能带来改善。比如设置-XX:TieredStopAtLevel=1禁用C2编译器,虽然会牺牲一点峰值性能,但能加快启动速度。对于开发环境来说,这个权衡通常是值得的。

启动过程中的每个优化点都像拼图的一角,当所有碎片都就位时,整个启动体验会变得流畅自然。重要的是保持耐心,一步一步来,毕竟罗马不是一天建成的。

当你已经熟悉了SpringBoot的基本启动流程,就像掌握了驾驶技术后开始了解汽车引擎的工作原理。这个阶段最有趣的地方在于,你不再只是框架的使用者,而是能够按照自己的需求来定制启动行为。我记得第一次成功开发自定义启动器时,那种成就感就像亲手改装了自己的爱车。

自定义启动器开发指南

创建自定义启动器本质上是在封装一组相关的依赖和配置。想象一下,你经常需要在不同项目中配置相同的缓存组件,每次都重复编写配置代码既繁琐又容易出错。这时候,一个精心设计的缓存启动器就能让一切变得简单。

启动器的核心是自动配置类。通过@Configuration注解标记配置类,配合@ConditionalOnClass、@ConditionalOnProperty等条件注解,可以精确控制配置的生效时机。有次我开发邮件服务启动器时,就利用@ConditionalOnProperty实现了只在配置了邮件服务器参数时才初始化邮件Bean。

META-INF/spring.factories文件是自动配置的关键。在这个文件中声明org.springframework.boot.autoconfigure.EnableAutoConfiguration属性,列出你的自动配置类全限定名。SpringBoot启动时会自动加载这些配置类。需要注意的是,这个机制在SpringBoot 2.7之后有所变化,推荐使用META-INF/spring/org.springframework.boot.automconfigure.AutoConfiguration.imports文件。

启动器命名有个不成文的约定。官方启动器通常命名为spring-boot-starter-{name},而第三方启动器则使用{project}-spring-boot-starter的格式。这种命名规范让使用者一眼就能看出启动器的来源和用途。

依赖管理是启动器设计的艺术。你需要仔细考虑哪些依赖应该包含,哪些应该设为optional。过多的强制依赖会增加使用者的负担,而过少的依赖又可能导致功能不完整。我的经验是,核心功能依赖设为必选,扩展功能依赖设为可选。

启动事件监听器的使用

SpringBoot的启动过程实际上是一系列有序事件的发布。这些事件就像旅途中的路标,标记着启动过程的每个关键节点。通过监听这些事件,你可以在特定时机执行自定义逻辑。

ApplicationStartingEvent是最早发布的事件,在ApplicationContext创建之前触发。这个时机适合执行一些环境检测或初始化工作。我曾经用这个事件来检查必要的外部服务是否可用,如果不可用就提前终止启动。

ApplicationPreparedEvent在Bean定义加载完成后、Bean实例化之前发布。这时所有的@Configuration类都已经处理完毕,但Bean还没有创建。这个时机很适合对Bean定义进行动态修改。

ApplicationReadyEvent表示应用已经完全启动,可以正常处理请求。这是执行数据初始化、缓存预热等操作的理想时机。需要注意的是,这些操作应该设计成幂等的,避免重复执行导致问题。

实现ApplicationListener接口是最基础的监听方式。更现代的做法是使用@EventListener注解,这种方法更加灵活,支持条件监听和方法返回值处理。我个人更喜欢注解方式,代码看起来更简洁明了。

监听器的执行顺序很重要。使用@Order注解或实现Ordered接口可以控制监听器的执行顺序。有次我遇到两个监听器相互依赖的问题,就是通过调整执行顺序解决的。

条件装配与Profile配置

条件装配让SpringBoot的自动配置变得智能。它就像个精明的管家,根据当前环境决定哪些组件应该被启用。这种机制既保证了灵活性,又避免了不必要的资源消耗。

@ConditionalOnClass是最常用的条件注解之一。它检查类路径下是否存在指定的类,如果存在才启用配置。这个注解让启动器能够智能判断运行环境,比如只有当Redis客户端存在时才配置Redis连接。

@ConditionalOnProperty根据配置属性决定是否启用Bean。你可以指定属性名、期望值,甚至配置缺失时的处理策略。这个注解在实现特性开关时特别有用。

Profile机制提供了另一种条件化配置的方式。通过@Profile注解,你可以指定某个配置只在特定Profile激活时生效。我通常用dev profile来配置开发环境专用的Bean,比如H2数据库和更详细的日志。

Profile的激活方式很灵活。可以通过spring.profiles.active配置项指定,也可以通过环境变量、JVM参数等方式设置。在云原生环境中,我经常使用环境变量来设置Profile,这样更符合十二要素应用的原则。

条件注解可以组合使用。通过@Conditional注解配合自定义Condition实现,可以创建复杂的条件逻辑。不过要小心过度使用,复杂的条件判断会影响启动性能。

启动参数与外部化配置

SpringBoot的配置加载机制就像俄罗斯套娃,一层套一层,每一层都有其特定的用途和优先级。理解这个机制,你就能在各种部署环境中游刃有余。

命令行参数拥有最高的优先级。通过--key=value的形式传递参数,可以覆盖其他任何来源的配置。这个特性在临时调整配置时非常方便,比如快速切换数据库连接。

系统属性和环境变量是另外两个重要的配置来源。在容器化部署中,环境变量成了主要的配置方式。SpringBoot会自动将大写字母、下划线的环境变量名转换为小写字母、点的配置属性名。

配置文件的位置也很讲究。除了传统的classpath下的application.properties,SpringBoot还会读取文件系统中的配置文件。这个特性使得在不修改应用包的情况下调整配置成为可能。

@ConfigurationProperties是处理复杂配置的利器。通过将一组相关的配置属性绑定到Java对象上,可以获得更好的类型安全和IDE支持。我习惯为每个功能模块创建对应的配置属性类,这样代码更清晰,也便于测试。

配置的放松绑定是SpringBoot的一个贴心设计。无论是server.port、SERVER_PORT还是serverPort,SpringBoot都能正确识别。这个特性减少了因配置属性名书写不规范导致的问题,不过我还是建议团队内部统一命名风格。

配置的验证同样重要。使用JSR-303注解如@NotNull、@Min、@Max等,可以在配置加载阶段就发现错误。配合@Validated注解,SpringBoot会自动验证配置属性的有效性。

掌握这些高级配置技巧后,你会发现SpringBoot的启动过程变得透明而可控。就像从乘客变成了驾驶员,你不仅知道车要往哪里开,还清楚知道每个操作背后的原理。这种掌控感,正是进阶学习的乐趣所在。

理论学得再多,终究要落到代码上。就像学游泳,看再多的教学视频也不如直接跳进泳池。我记得第一次独立构建SpringBoot项目时,那种从零到一的过程既充满挑战又让人兴奋。每个文件的位置、每个配置项的选择,都在塑造着项目的骨架和灵魂。

项目结构规划与最佳实践

好的项目结构就像精心设计的房屋布局,让每个功能模块都有其合适的位置。经过多个项目的实践,我逐渐形成了一套行之有效的目录组织方式。

src/main/java是业务代码的核心区域。按照功能模块分包是最常见的做法,比如user、order、product等。每个包内再细分为controller、service、repository、domain子包。这种结构清晰明了,新成员也能快速理解代码组织。

资源文件的存放同样重要。static目录放静态资源,templates目录放模板文件,application.properties或application.yml放在resources根目录。我习惯在resources下创建config子目录,用于存放不同环境的配置文件。

测试代码的布局应该与主代码保持一致。src/test/java下的包结构最好与main下的对应,这样查找测试用例会更方便。集成测试和单元测试可以分开目录,避免混淆。

多环境配置是项目规划的必备考虑。通过application-{profile}.properties文件管理不同环境的配置。开发环境用application-dev.properties,生产环境用application-prod.properties。这种分离让环境切换变得简单安全。

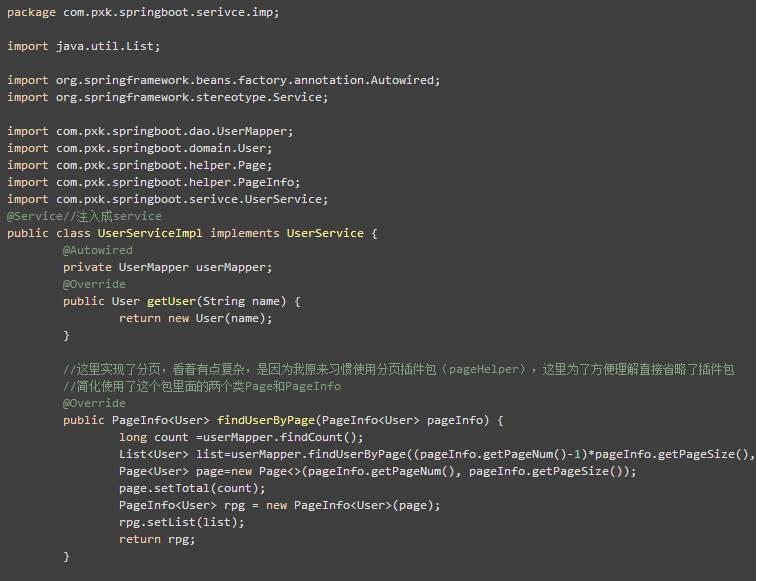

代码分层要遵循单一职责原则。Controller只负责请求处理和响应封装,Service处理业务逻辑,Repository专注数据访问。清晰的层次划分让代码更易维护和测试。有次我接手一个混乱的项目,花了大量时间理清各层的职责边界,这个经历让我深刻体会到良好架构的价值。

数据库连接与事务配置

数据库是应用的基石,它的配置直接影响系统的稳定性和性能。SpringBoot让数据库集成变得简单,但魔鬼往往藏在细节里。

数据源配置是第一步。在application.yml中定义数据库连接参数,SpringBoot会自动创建DataSource。生产环境建议使用连接池,HikariCP是默认选择,它的性能表现相当出色。

JPA或MyBatis的选择取决于团队偏好和项目需求。JPA适合快速开发,MyBatis则提供更精细的SQL控制。我个人的经验是,复杂查询多的项目用MyBatis,标准CRUD多的用JPA。

实体类的设计需要仔细考量。使用@Table、@Column等注解映射数据库表,@Id标注主键。推荐使用Long类型的主键,并配置自增策略。关系映射要谨慎,避免产生N+1查询问题。

事务管理是保证数据一致性的关键。@Transactional注解让声明式事务变得简单。在Service层的方法上添加注解,Spring会自动管理事务边界。要注意的是,默认情况下只有RuntimeException会触发回滚。

数据库迁移工具值得投入学习。Flyway或Liquibase可以管理数据库版本变更。有次线上部署因为漏执行SQL脚本导致问题,从那以后我在所有项目都引入了数据库迁移工具。

连接池参数调优往往被忽视。最大连接数、最小空闲连接数、连接超时时间这些参数需要根据实际负载调整。监控连接池的使用情况,避免连接泄露或连接不足。

Web服务与API开发

RESTful API已成为现代Web服务的主流。设计良好的API不仅功能完善,还要考虑使用者的体验。

Controller是API的入口。使用@RestController注解,配合@RequestMapping定义URL映射。方法参数可以用@PathVariable获取路径参数,@RequestParam获取查询参数,@RequestBody接收JSON请求体。

统一的响应结构让前端处理更轻松。定义包含code、message、data的标准响应对象,所有Controller方法返回这个类型。全局异常处理器可以捕获异常并转换为标准错误响应。

参数校验不可忽视。使用@Validated配合JSR-303注解如@NotNull、@Size、@Pattern等验证输入参数。校验失败时会抛出MethodArgumentNotValidException,可以在异常处理器中统一处理。

API文档化是团队协作的润滑剂。Swagger或Spring REST Docs可以自动生成API文档。我习惯在开发阶段就维护好文档,这样前后端联调会更顺畅。

安全防护需要时刻警惕。XSS、CSRF、SQL注入这些常见攻击要有对应的防护措施。输入过滤、输出编码、参数化查询都是基本的安全实践。

性能优化从小处着手。分页查询避免全表扫描,缓存热点数据减少数据库压力,异步处理耗时操作。有次我通过给列表接口添加分页,将响应时间从3秒降到了200毫秒。

测试与部署策略

没有测试的项目就像没有安全网的走钢丝,每一步都充满风险。而合理的部署策略则是项目稳定运行的保障。

单元测试是代码质量的基石。使用JUnit和Mockito测试Service层的业务逻辑。测试要覆盖正常流程和边界情况,目标是快速反馈代码变更的影响。

集成测试验证模块间的协作。@SpringBootTest可以启动完整的Spring上下文,测试数据库操作、API接口等。这类测试运行较慢,适合在CI环境中执行。

API测试确保接口契约的稳定性。使用TestRestTemplate或MockMvc模拟HTTP请求,验证响应状态和数据格式。我习惯为每个重要接口编写API测试用例。

部署方式要匹配项目阶段。开发阶段用内嵌容器直接运行,测试环境用jar包部署,生产环境考虑容器化。Docker让环境一致性不再是难题。

健康检查是运维的耳目。Spring Boot Actuator提供/health端点,可以检查应用状态。自定义健康指示器还能检查数据库连接、外部服务依赖等。

日志配置影响问题排查效率。使用Logback或Log4j2配置日志级别、格式和输出目标。生产环境要合理设置日志级别,避免产生过多无用的日志信息。

监控告警是系统的守护者。集成Micrometer暴露应用指标,配合Prometheus和Grafana构建监控面板。设置合理的告警阈值,在问题发生前及时预警。

构建一个完整的SpringBoot项目就像精心培育一棵树,从选种、播种到浇水施肥,每个环节都需要用心。当你看到自己构建的项目稳定运行,那种成就感会激励你继续前行。记住,好的项目不是一蹴而就的,而是在不断迭代中逐渐完善的。

当你已经能够熟练构建单个SpringBoot应用时,就像掌握了驾驶技术的新手司机,接下来需要了解的是整个交通系统的运作规则。我记得第一次接触微服务架构时,那种从单体应用到分布式系统的思维转变,就像从驾驶轿车到指挥整个车队的感觉。

微服务架构中的SpringBoot应用

微服务不是简单的技术选择,而是一种架构哲学的体现。它将一个庞大的应用拆分成多个小而专的服务,每个服务都可以独立开发、部署和扩展。

SpringBoot在微服务领域展现出独特的优势。它的自动配置和起步依赖让服务的快速搭建成为可能。每个微服务都是一个独立的SpringBoot应用,拥有自己的数据源、配置和业务逻辑。这种独立性带来了部署的灵活性,但也增加了服务间通信的复杂性。

服务拆分需要谨慎权衡。拆得过细会增加运维成本,拆得不够又无法体现微服务的价值。我参与过的一个电商项目,最初将用户服务和订单服务合并,后来随着业务增长才进行拆分。这个经验告诉我,服务边界应该基于业务能力而非技术层次。

服务发现是微服务架构的核心组件。Eureka或Consul可以让服务自动注册和发现。当一个服务需要调用另一个服务时,不需要硬编码服务地址,而是通过服务名进行查找。这种机制让服务的动态扩缩容成为可能。

配置中心解决了分布式环境下的配置管理难题。Spring Cloud Config支持将配置集中存储,各个微服务在启动时拉取配置。配置变更时,可以通过消息总线通知服务更新,避免重启整个系统。

与SpringCloud的完美结合

SpringCloud为SpringBoot应用提供了构建分布式系统所需的全套工具。它们的配合就像咖啡与奶泡的完美融合,各自保持特色又相得益彰。

服务间通信有多种选择。Feign客户端通过声明式的方式定义服务调用接口,底层自动处理服务发现和负载均衡。RestTemplate则提供更灵活的手动控制。根据项目需求选择合适的通信方式很重要。

熔断器模式是保证系统弹性的关键。Hystrix或Resilience4j可以在依赖服务出现故障时提供降级策略。有次线上环境某个核心服务宕机,幸亏有熔断器保护,整个系统才没有完全瘫痪。

网关服务充当系统的统一入口。Spring Cloud Gateway处理路由转发、权限验证、限流等横切关注点。它将公共逻辑从业务服务中抽离,让每个微服务更专注于业务实现。

分布式配置管理让环境管理变得轻松。不同环境的配置集中管理,通过标签进行区分。开发人员不再需要维护多个配置文件,减少了配置错误的风险。

链路追踪帮助理解复杂的服务调用链。Sleuth为每个请求分配唯一ID,Zipkin收集和展示调用轨迹。当出现性能问题时,可以快速定位到具体的服务节点。

监控与运维工具的使用

在分布式系统中,监控不是可选项而是必需品。没有完善的监控,就像在黑暗的房间里寻找开关,每一步都可能碰到障碍。

应用性能监控提供系统的健康画像。Spring Boot Actuator暴露各种端点,可以查看应用状态、配置信息、度量指标。这些数据是运维决策的重要依据。

日志聚合解决分布式日志查看的难题。ELK栈或Graylog收集各个服务的日志,提供统一的查询界面。当出现问题时,不再需要登录每台服务器查看日志。

度量指标收集帮助理解系统行为。Micrometer将应用指标标准化,支持推送到Prometheus、Datadog等监控系统。通过这些指标可以设置告警规则,及时发现异常。

容器化部署成为微服务的标准选择。Docker提供一致的环境,Kubernetes管理容器的调度和扩缩容。学习容器技术已经成为现代开发者的必备技能。

自动化部署流水线提升交付效率。Jenkins或GitLab CI实现代码提交到部署的全自动化。有次紧急修复线上bug,从代码提交到部署完成只用了十分钟,这完全得益于完善的CI/CD流程。

持续学习路径与资源推荐

技术学习就像登山,每到一个平台都会看到更广阔的风景。SpringBoot生态的快速发展要求我们保持持续学习的态度。

官方文档应该作为第一手资料。Spring.io的参考文档内容详实且更新及时。我习惯每个季度浏览一次新版本的特性介绍,了解生态的最新动态。

开源项目是绝佳的学习素材。GitHub上有大量优秀的SpringBoot项目,阅读这些代码可以学到很多实践技巧。特别推荐Spring官方示例和知名开源项目的代码。

技术社区提供交流的平台。Stack Overflow解决具体问题,Reddit的r/java板块讨论技术趋势,国内的掘金、思否也有丰富的技术分享。参与讨论既能帮助他人也能提升自己。

实践项目巩固学习成果。可以尝试用SpringBoot重构现有项目,或者开发个人项目。实际编码过程中遇到的问题,往往能带来最深刻的理解。

技术大会和线上课程拓展视野。SpringOne、QCon等技术大会分享行业最佳实践。Coursera、极客时间等平台的课程提供系统化的学习路径。

保持好奇心和动手能力很重要。新技术层出不穷,但核心的设计思想和架构原则相对稳定。理解原理而非死记配置,才能在这个快速变化的领域保持竞争力。

SpringBoot生态就像一片茂密的森林,我们既是探索者也是建设者。每掌握一个新工具,每解决一个新问题,都是在拓展自己的能力边界。学习之路没有终点,但沿途的风景值得用心欣赏。