数据库连接池这个概念可能让很多初学者感到困惑。我记得自己刚开始接触Java开发时,每次操作数据库都直接创建新连接,结果项目上线后频繁出现连接超时的问题。直到使用了DBCP连接池,才真正理解了资源管理的重要性。

什么是DBCP连接池

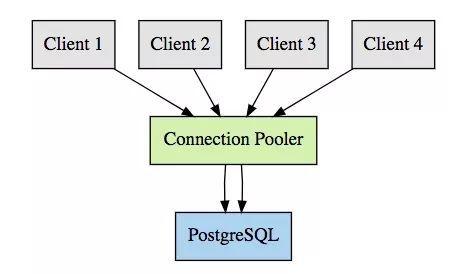

DBCP(Database Connection Pool)是Apache Commons项目中的一个子项目,专门用于管理数据库连接。它本质上是一个存放数据库连接的"容器",应用程序需要连接时直接从池中获取,使用完毕后归还而不是关闭。这种方式避免了频繁创建和销毁连接的开销。

传统方式每次执行SQL都要经历TCP三次握手、数据库身份验证等复杂过程。而DBCP预先建立一定数量的连接并保持活跃状态,应用程序可以快速获取到立即可用的连接。这种设计理念确实非常巧妙,极大地提升了系统性能。

DBCP连接池的工作原理

想象一下图书馆的借书系统。DBCP连接池就像图书馆的书架,上面摆放着一定数量的数据库连接(书籍)。当应用程序需要连接时(读者借书),连接池会分配一个空闲连接;使用完毕后(读者还书),连接被回收等待下次使用。

核心工作机制包含几个关键环节: - 初始化阶段创建指定数量的数据库连接 - 应用请求连接时从池中分配可用连接 - 连接使用完毕通过close方法归还到池中 - 定期检测连接的有效性和空闲时间

这个过程中最让我欣赏的是它的连接复用机制。曾经有个项目通过引入DBCP,数据库连接创建次数从每分钟上千次降低到几乎为零,系统稳定性明显提升。

DBCP在Java应用中的重要性

在现代Java应用中,数据库操作几乎无处不在。没有连接池的情况下,高并发场景很容易导致数据库连接数爆满,进而引发系统崩溃。DBCP作为成熟的连接池解决方案,提供了稳定的连接管理能力。

它的价值体现在多个维度: - 显著降低资源消耗,减少连接创建和销毁的开销 - 提高响应速度,避免了每次请求都要建立连接的时间 - 控制连接数量,防止数据库被过多连接拖垮 - 提供连接有效性检测,自动移除失效连接

很多开发者可能没有意识到,合适的连接池配置能让应用性能提升数倍。特别是在Web应用场景中,DBCP几乎成为了标配组件,它的存在让数据库访问变得更加高效可靠。 BasicDataSource dataSource = new BasicDataSource(); dataSource.setDriverClassName("com.mysql.jdbc.Driver"); dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/test"); dataSource.setUsername("root"); dataSource.setPassword("password");

// 连接池核心配置 dataSource.setInitialSize(5); dataSource.setMaxTotal(20); dataSource.setMaxIdle(10); dataSource.setMinIdle(5); dataSource.setMaxWaitMillis(10000);

// 连接有效性检测 dataSource.setTestOnBorrow(true); dataSource.setValidationQuery("SELECT 1"); dataSource.setTestWhileIdle(true); dataSource.setTimeBetweenEvictionRunsMillis(60000);

性能优化是个永无止境的探索过程。去年我参与的一个金融项目,白天运行一切正常,但每到凌晨批量处理时数据库连接就变得异常缓慢。经过深入分析,发现是连接池配置没有考虑到业务峰谷时段的差异。这个案例让我意识到,性能优化需要像中医把脉一样,先准确诊断再对症下药。

连接池性能监控指标

要优化性能,首先要建立完善的监控体系。DBCP提供了丰富的JMX指标,这些数据就像连接池的体检报告,能准确反映系统健康状况。

活跃连接数(Active Connections)是最直观的指标。如果这个值长期接近maxTotal,说明连接池容量可能不足。空闲连接数(Idle Connections)反映了资源利用效率,过高表示资源浪费,过低则可能影响响应速度。

等待获取连接的线程数(Wait Count)是个关键信号。我曾经遇到一个系统,平时运行平稳,但在月初报表生成时会出现大量等待。通过监控这个指标,我们准确找到了业务高峰时段。

连接创建时间(Connection Creation Time)能反映数据库服务器的负载状况。突然的增长可能意味着数据库性能下降或网络异常。连接使用时间(Connection Usage Time)则帮助识别是否存在慢查询或业务逻辑问题。

有效监控需要建立基线。建议在系统平稳运行时记录各项指标的常态值,这样当异常出现时就能快速识别偏离程度。监控频率也很重要,太密集会影响性能,太稀疏又会遗漏关键信息。

优化配置参数调优

参数调优是个精细活儿,需要根据监控数据反复调整。maxTotal的设置要兼顾峰值需求和资源限制。一般来说,可以按照“平均并发数 + 安全余量”的原则来确定。我通常先设置一个保守值,然后根据业务高峰期的表现逐步调整。

maxIdle和minIdle的平衡很考验经验。设置较大的minIdle能减少连接创建的开销,但会占用更多数据库资源。有个电商项目曾经将minIdle设得过高,结果在业务低谷时段白白浪费了大量数据库连接。

timeBetweenEvictionRunsMillis控制着空闲连接检测的频率。设置太小会增加系统开销,太大又可能导致失效连接不能及时清理。根据我的经验,1-5分钟是个比较合理的范围,具体取决于业务的容忍度。

minEvictableIdleTimeMillis决定了连接在池中的最短存活时间。设置过短会导致连接频繁重建,过长又会占用资源。这个值最好与数据库的wait_timeout配合设置,通常比数据库的超时时间稍短一些。

softMinEvictableIdleTimeMillis是个比较温和的参数。它允许连接池在minIdle不能满足时保留更多空闲连接,这种弹性设计在流量波动较大的场景特别有用。

连接泄漏检测与处理

连接泄漏是性能问题的常见元凶。它就像内存泄漏一样,开始时不易察觉,积累到一定程度就会引发系统崩溃。

启用removeAbandoned是个有效的防护措施。当连接被借用超过removeAbandonedTimeout设定时间仍未归还时,连接池会自动回收这些连接。但这个功能要谨慎使用,设置过短的超时时间可能会误伤正常的长事务。

logAbandoned能记录泄漏连接的堆栈信息,这在排查问题时非常有用。不过要注意性能影响,特别是在高并发场景下。我通常只在调试阶段开启这个选项,生产环境会视情况关闭。

代码层面的预防同样重要。确保每个Connection都在finally块中关闭,或者使用try-with-resources语法。有个团队曾经因为开发人员忘记关闭连接,导致系统运行一周后连接池耗尽。

定期进行代码审查和压力测试能提前发现潜在的泄漏问题。我们团队现在每个迭代都会专门安排时间进行连接池健康度检查,这种预防性维护大大减少了线上事故的发生。

监控连接池的使用模式也很重要。正常情况下,活跃连接数应该有明显的峰谷波动。如果发现连接数持续缓慢增长且从不下降,很可能存在连接泄漏。

性能优化不是一蹴而就的,需要持续观察、不断调整。每个系统都有其独特性,找到最适合自己业务的配置方案才是最重要的。

记得有次接手一个老项目,数据库连接池配置得相当随意。开发环境运行良好,一到生产环境就频繁出现连接超时。那次经历让我明白,连接池配置就像给房子打地基,平时看不出差别,遇到压力时才知道扎实的基础有多重要。

生产环境部署建议

生产环境的配置需要格外谨慎。我习惯在应用启动时进行连接池健康检查,确保所有配置参数都在合理范围内。这种预防性检查能避免很多潜在的运行时问题。

数据库连接字符串的配置值得特别注意。建议将连接超时、socket超时等参数明确设置,而不是依赖驱动默认值。有次我们迁移数据库,就因为没设置连接超时,应用在数据库故障时完全卡死。

连接池的初始化策略也很关键。设置initialSize参数让应用启动时就创建一定数量的连接,可以避免第一次请求时的延迟。但要注意不要设置过大,否则可能给数据库带来不必要的压力。

监控告警机制必不可少。我们团队现在会对活跃连接数、等待线程数等关键指标设置阈值,一旦超过警戒线就立即告警。这种主动监控帮我们多次避免了线上故障。

版本管理容易被忽视。确保使用的DBCP版本与数据库驱动、应用服务器兼容。曾经有个项目升级JDK后,因为DBCP版本不兼容导致连接池完全无法工作。

与其他连接池对比分析

连接池的选择往往让人纠结。DBCP作为Apache的老牌项目,稳定性经过了长期考验。它的配置方式相对传统,学习曲线平缓,适合团队中不同水平的开发者。

与HikariCP相比,DBCP在极致性能上可能稍逊一筹。HikariCP的并发处理机制确实更加高效,但DBCP的功能更加全面,特别是在监控和管理方面提供了更多选择。

C3P0是另一个常见选择。它在连接池自动调整方面做得不错,但配置相对复杂。DBCP的配置更加直观,参数含义清晰,调试起来更容易定位问题。

Tomcat JDBC Pool在某些场景下表现优异。它与Tomcat容器的集成更紧密,但DBCP的通用性更好,可以在各种Java环境中使用。

选择哪个连接池,关键要看具体需求。如果团队对DBCP已经很熟悉,业务场景又不是对性能极其敏感,继续使用DBCP可能是更稳妥的选择。毕竟技术组件的替换成本往往被低估。

故障排查与维护技巧

连接池故障排查需要系统性的方法。我习惯先检查应用日志中的连接池相关错误信息,这些第一手资料往往能直接指向问题根源。

线程堆栈分析是个实用技巧。当应用出现连接获取超时时,获取所有线程的堆栈信息,看看哪些线程在等待数据库连接,这些线程执行的业务逻辑可能就是问题所在。

定期检查连接池的统计信息很重要。我们团队每周会导出一次连接池的JMX数据,分析连接使用模式的变化趋势。这种持续监控能帮助我们提前发现潜在问题。

数据库端的监控同样不能忽视。有时候连接池的问题根源在数据库层面。定期检查数据库的活跃连接、锁等待情况,能帮助我们更全面地理解系统状态。

配置变更要谨慎。每次修改连接池参数后,都要在测试环境充分验证,观察各项指标的变化。有次我们调整了maxWait参数,结果引发了意想不到的线程阻塞问题。

建立故障应急预案。明确当连接池出现问题时应该采取哪些措施:是重启应用、调整参数还是回滚版本。事先准备好的预案能在紧急情况下节省宝贵时间。

文档记录很有价值。每次解决连接池问题后,我们都把排查过程、解决方案记录下来。这些积累的经验教训成了团队宝贵的知识财富。

连接池的维护是个持续过程。随着业务发展、数据量增长,需要定期回顾和调整配置。保持对连接池状态的关注,才能确保它始终高效可靠地工作。