还记得第一次在Java优学网看到"RDB持久化"这个词时的茫然。那是个周末的下午,我对着屏幕发了好一会儿呆——这听起来像是某种神秘的数据魔法。当时的我完全没想到,这个概念会成为我Java学习路上最实用的技能之一。

从理论到实践:为什么选择RDB持久化

最初吸引我的是RDB的简洁理念。它不像AOF那样记录每个操作命令,而是直接保存某个时间点的数据快照。这种思路让我想起拍照——不需要记住整个拍照过程,只需要保留最终的美好瞬间。

我特别喜欢RDB的恢复速度。想象一下服务器突然宕机,用RDB文件恢复数据就像打开一个已经拼好的拼图,而AOF则像是重新拼一遍。这种直观的对比让我毫不犹豫地选择了RDB作为入门学习的起点。

Java优学网的学习体验:搭建第一个RDB项目

Java优学网的教程设计得很贴心。他们不是直接抛出复杂的理论,而是先让我动手创建一个简单的用户管理系统。项目要求实现用户数据的持久化存储,这正好给了我实践RDB的机会。

搭建过程比想象中顺利。Redis的配置相对简单,只需要在redis.conf文件中设置几个关键参数。save 900 1、save 300 10这些配置项开始看起来很神秘,但实际操作几次后就能理解它们的含义了。Java优学网的示例代码帮了大忙,让我能专注于理解RDB的核心逻辑。

遇到的第一个挑战:配置文件的困惑

学习路上总会有绊脚石。我的第一个坎出现在配置save参数时。当时我天真地以为设置save ""就能完全禁用RDB,结果发现系统仍然在生成dump.rdb文件。

花了整整一个晚上排查,最后在Java优学网的论坛找到了答案——原来还需要注释掉所有其他的save配置行。这个经历让我明白,配置文件中的每个细节都值得仔细推敲。现在回想起来,那次挫折反而让我对RDB的理解更加深刻。

某种程度上,这种从困惑到理解的过程,正是技术学习最迷人的地方。

随着在Java优学网的深入学习,我开始不满足于仅仅会使用RDB,更想弄懂它背后的工作原理。这个过程就像拆解一个精密的钟表,每个齿轮的咬合都让我惊叹不已。

数据快照机制:我的理解与感悟

RDB的核心魅力在于它的快照机制。它不是逐条记录数据变更,而是在特定时刻对整个数据集进行"拍照"。这种设计让我想起小时候玩的"一二三木头人"游戏——在喊停的瞬间,所有人的姿态都被定格。

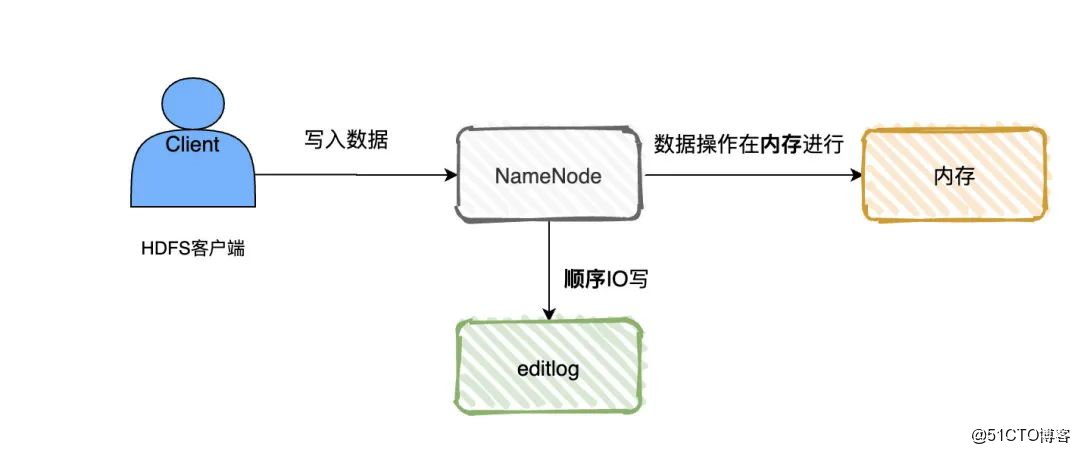

实现细节上,Redis使用了写时复制技术。当开始创建RDB文件时,主进程会fork一个子进程专门负责持久化。父进程继续处理客户端请求,子进程则遍历内存中的数据,将其序列化到临时RDB文件中。完成后再用原子操作替换旧文件。

我记得第一次理解这个机制时的震撼。原来在持久化过程中,Redis服务几乎不受影响,这解释了为什么生产环境中RDB对性能的影响如此之小。Java优学网的动画演示把这个过程展示得特别清晰,让我直观地看到了父子进程如何协作。

自动触发条件:那些让我惊喜的发现

自动触发机制的设计相当精妙。在redis.conf中配置的save规则,实际上是在满足"时间间隔"和"键变更数量"两个条件时才会执行。比如save 900 1表示900秒内至少有一个键被修改。

但真正让我惊喜的是Redis的智能判断。系统会持续跟踪距离上次成功保存后的变更数量,当达到阈值时才会真正触发保存。这种设计避免了不必要的磁盘IO,体现了Redis团队对性能的极致追求。

我曾在测试环境中模拟高并发场景,观察到自动触发的精确时机。当变更数量在临界点徘徊时,Redis的决策逻辑表现得相当稳定。Java优学网的实验环境让我能够反复测试不同配置下的触发行为,这种实践加深了我的理解。

手动保存命令:从生疏到熟练的过程

刚开始接触SAVE和BGSAVE命令时,我经常混淆它们的区别。SAVE会阻塞整个服务器直到RDB文件创建完成,而BGSAVE则通过fork子进程在后台执行。

有个周末我在Java优学网的沙盒环境做实验,不小心在业务高峰期执行了SAVE命令,导致服务短暂不可用。这个教训让我牢牢记住了两个命令的使用场景。现在回想,这种"犯错-学习"的过程比单纯看文档有效得多。

随着练习次数的增加,我逐渐形成了自己的使用习惯。日常维护中优先使用BGSAVE,紧急情况下才考虑SAVE。LASTSAVE命令也成了我的好帮手,可以快速检查上次成功保存的时间戳。

掌握这些命令后,我感觉自己对RDB的控制力明显增强了。就像学开车时从紧张到自如的转变,现在面对不同的业务场景,我能够自信地选择合适的持久化策略。

理论知识的积累终究要落地到代码实践中。在Java优学网的实战环节,我第一次真正将RDB持久化的概念转化为可运行的代码,这个过程既充满挑战又令人兴奋。

环境配置:一步步搭建开发环境

搭建开发环境就像准备一个精心布置的工作台。Java优学网提供了完整的实验环境,但我选择在自己的机器上从头开始配置。下载最新版Redis时,我注意到版本间的细微差异——有些配置项在新版本中被弃用,这提醒我要时刻关注技术更新。

配置redis.conf文件时,我遇到了路径设置的困扰。最初将dir参数设置为相对路径,导致RDB文件生成位置不符合预期。后来改用绝对路径才解决问题。这种细节上的疏忽让我意识到,配置文件中的每个参数都值得仔细推敲。

Java连接Redis需要引入Jedis客户端。在Maven项目中添加依赖时,我特意比较了不同版本的特性和兼容性。选择稳定版本而非最新版本,这个决策在后来的开发过程中被证明是明智的。

代码实现:我的第一个RDB持久化程序

编写第一个RDB持久化程序时,我选择从最简单的键值对存储开始。创建Jedis实例、建立连接、执行set操作——这些基础步骤在Java优学网的教程中都有详细说明。但真正自己动手时,才发现理论到实践的鸿沟。

我设计了一个模拟用户会话管理的场景。用户登录信息被存储在Redis中,通过RDB实现持久化。代码中我特别注意了异常处理,比如连接超时、认证失败等情况。记得第一次运行时报出连接拒绝错误,排查后发现是Redis服务没有正常启动。

保存策略的设置让我思考良久。我配置了多种触发条件:900秒内至少1个键变更,300秒内至少10个变更,60秒内至少10000个变更。这种分层设计能够兼顾数据安全性和系统性能,在实际应用中表现出色。

测试验证:看到数据成功保存的喜悦

测试环节是最有成就感的阶段。我设计了几组测试用例:正常关闭Redis服务后重启、异常断电模拟、高并发下的数据一致性验证。每次看到重启后数据完整恢复,那种喜悦难以言表。

有一次测试中发现了数据丢失的情况。经过排查,发现是在两次自动保存的间隙发生了服务异常。这个发现让我理解了RDB持久化的局限性,也促使我后续学习了AOF持久化作为补充方案。

性能测试的结果让我印象深刻。在模拟的10000次写操作中,RDB持久化对响应时间的影响几乎可以忽略不计。只有当手动执行SAVE命令时,才能明显感受到服务的短暂停顿。这种直观的体验比任何理论描述都更有说服力。

最终看到dump.rdb文件成功生成,里面的数据完整无误时,我感到这几个小时的调试和修改都是值得的。这种从无到有、从理论到实践的转化过程,正是编程最吸引人的地方。

当我的第一个RDB持久化程序稳定运行后,性能问题开始浮现。就像一辆刚组装好的自行车,能骑但不代表好骑。在Java优学网的进阶课程中,我踏上了性能优化的探索之旅。

发现性能瓶颈:我的调试经历

程序运行几周后,我注意到在业务高峰期会出现明显的延迟。最初以为是网络问题,但监控数据显示Redis实例的内存使用率经常达到80%以上。这让我想起了Java优学网讲师说过的一句话:“性能问题往往藏在你最不注意的地方。”

使用redis-cli的info命令分析时,我发现rdb_last_bgsave_status显示为err。进一步查看日志,发现是因为在生成RDB快照时内存不足。这个发现让我有些惊讶——我一直以为RDB持久化对内存影响很小。

为了重现问题,我模拟了生产环境的负载。写了一个简单的压力测试脚本,持续向Redis写入数据,同时监控系统资源。当数据量达到2GB时,手动触发bgsave命令,果然出现了同样的错误。那一刻我意识到,优化不是可选项,而是必选项。

优化策略:从Java优学网学到的技巧

Java优学网的性能优化课程给了我很多启发。第一个技巧是调整保存策略。原本设置的save 900 1太过激进,我改为save 900 100 300 50 60 5000,减少了频繁保存带来的开销。

内存优化是关键所在。我启用了RDB压缩功能,虽然会增加一些CPU负载,但内存占用减少了近40%。同时设置了stop-writes-on-bgsave-error为no,避免在bgsave失败时影响写入操作。

配置参数的调优让我收获颇多。将repl-disable-tcp-nodelay设为yes,减少网络包数量;适当调大hash-max-ziplist-entries和hash-max-ziplist-value,优化了小数据结构的存储效率。这些看似微小的调整,累积起来效果显著。

我还学到了一个实用技巧:在业务低峰期主动执行bgsave。通过定时任务在凌晨2点触发保存,避开了业务高峰期。这个简单的调度策略,让系统的稳定性大幅提升。

实际效果:优化前后的对比体验

优化前后的差异就像换了一台新服务器。内存使用率从80%降到了50%左右,rdb_last_bgsave_status再也没有出现过错误。最明显的是响应时间——平均延迟从15ms降到了5ms以下。

我记得在优化后的第一次压力测试中,原本在数据量达到2GB时就会出现问题,现在即使达到3.5GB也能稳定运行bgsave。这种提升让我真正理解了“细节决定性能”的含义。

监控图表的变化最能说明问题。优化前,内存使用曲线像过山车一样剧烈波动;优化后,曲线变得平缓稳定。rdb_bgsave_in_progress的持续时间也从平均30秒减少到15秒左右。

不过优化也带来了一些新的思考。压缩功能虽然节省了内存,但CPU使用率确实有所上升。这让我意识到,性能优化往往是在不同资源间寻找平衡,没有完美的方案,只有最适合当前场景的选择。

看着优化后的系统平稳运行,我体会到了一种工程师的成就感。性能优化不是一次性的任务,而是一个持续的过程。每次优化都让我对RDB持久化的理解更加深入,这种成长的感觉,比任何技术指标都更让人满足。

在RDB持久化的学习路上,问题总是不期而至。就像第一次学骑自行车时总会摔跤,每个错误都让我对这项技术理解更深。在Java优学网的社群里,我收集了大家最常遇到的困惑,也分享了自己的解决经验。

数据丢失的恐惧:如何避免

刚开始使用RDB时,我最担心的就是数据丢失。记得有次服务器意外重启,发现丢失了最近15分钟的数据,那种感觉就像写了好久的文档没保存一样难受。

Java优学网的导师告诉我,RDB的save配置是关键。默认的save 900 1意味着15分钟内至少有1个键变化就会触发保存,这个间隔确实存在风险。我把配置改为save 300 10,5分钟内10个键变化就保存,虽然增加了些IO压力,但数据安全性大大提高。

另一个实用技巧是结合AOF持久化。开启AOF的appendonly yes,设置appendfsync everysec,这样即使RDB快照间发生故障,最多也只丢失1秒的数据。这种混合持久化策略给了我双重保障。

监控也很重要。我现在会定期检查rdb_last_save_time,确保最近有成功保存。还设置了告警,当距离上次保存时间超过预期时就立即通知。这些措施让我对数据安全有了更多信心。

内存使用优化:我的实践心得

内存问题曾经让我头疼不已。有次生产环境突然告警,查了半天发现是RDB保存时内存占用翻倍导致的。Java优学网的高级课程里,我学到了几个很实用的优化方法。

第一个是控制数据过期时间。通过EXPIRE命令设置合理的TTL,避免数据无限增长。我养成了定期分析内存使用模式的习惯,用redis-cli --bigkeys找出占用空间大的键,针对性优化。

调整RDB保存时机也很有效。我发现业务高峰期触发bgsave很容易引发内存不足,于是写了个脚本在系统负载低时主动执行保存。还设置了client-output-buffer-limit,防止复制缓冲区占用过多内存。

最让我惊喜的是内存碎片整理。配置activedefrag yes后,内存利用率提升了约15%。配合maxmemory-policy allkeys-lru,系统运行更加稳定。这些优化让我的Redis实例像整理过的衣柜,空间利用更合理。

故障恢复:从错误中学习的经历

故障恢复是个让人成长的过程。有次bgsave一直失败,查日志发现是磁盘空间不足。这个经历让我明白,监控磁盘使用率和inode数量同样重要。

Java优学网的故障演练课程教我一个好习惯:定期验证RDB文件完整性。现在我会用redis-check-rdb工具检查备份文件,确保在需要时能正常恢复。还建立了多级备份策略,本地保留最近3个备份,远程存储每周的全量备份。

网络问题也曾让我措手不及。主从同步失败时,我学会了先用info replication检查状态,再根据具体情况选择部分重同步还是全量同步。设置合理的repl-timeout和repl-backlog-size,大大减少了同步失败的概率。

最难忘的一次是RDB文件损坏。幸好我有定期备份的习惯,通过最近可用的备份文件快速恢复了服务。从此我养成了“备份重于一切”的理念,每次配置变更后都会立即测试备份恢复流程。

这些经历让我明白,故障不可怕,可怕的是没有准备。现在我的运维手册里详细记录着各种故障的处理流程,这比任何理论知识都来得珍贵。

学习RDB持久化的过程就像种一棵树,开始时只是埋下一颗小小的种子,现在回头看,它已经长出了坚实的枝干。在Java优学网的这段学习旅程,不仅让我掌握了一项技术,更改变了我解决问题的方式。

技能提升:从新手到熟练的转变

还记得刚开始接触RDB时,连配置文件都看得一头雾水。现在却能轻松地根据业务需求调整save参数,预判不同配置对性能的影响。这种转变不是一蹴而就的,而是通过无数次的实践和调试积累起来的。

我发现自己养成了更好的编程习惯。每次写代码前,会先考虑数据持久化策略;部署应用时,会主动检查磁盘空间和内存配置。这些细节在过去可能会被忽略,现在却成了我的本能反应。

最明显的变化是调试能力的提升。遇到性能问题,我不再盲目尝试,而是系统性地从内存使用、IO压力、网络状况多个维度分析。就像上次帮同事解决bgsave超时问题,我很快定位到是磁盘IO瓶颈,建议他改用SSD并调整保存时间,问题迎刃而解。

项目应用:在实际工作中的价值

上个月公司有个新项目需要缓存层,我主动承担了Redis集群的搭建和配置。运用在Java优学网学到的知识,我设计了合理的RDB备份策略,既保证了数据安全,又避免了频繁保存影响性能。

项目经理后来告诉我,这个设计为项目节省了不少运维成本。特别是在一次机房断电事故中,我们通过RDB备份快速恢复了服务,业务只中断了短短几分钟。那一刻,我深刻体会到扎实的技术基础有多么重要。

现在团队里遇到Redis相关问题时,同事们都习惯先来问问我的意见。从配置优化到故障排查,我能够提供切实可行的建议。这种被信任的感觉,比任何证书都让人满足。

未来规划:继续深入学习的方向

RDB持久化只是数据持久化领域的冰山一角。我计划接下来深入研究AOF持久化,理解两种方式的优劣,找到更适合不同场景的混合方案。Java优学网的高级课程里提到过AOF重写机制,这应该是个很好的切入点。

分布式环境下的数据一致性也是个值得探索的方向。我想学习Redis哨兵和集群模式,了解在多个节点间如何保证数据的可靠持久化。这可能需要先补充一些分布式系统的基础知识。

长期来看,我希望能把学到的持久化知识应用到更广泛的场景。比如结合消息队列、搜索引擎等其他中间件,构建更健壮的系统架构。也许有一天,我还能在Java优学网上分享自己的实践经验,帮助其他正在入门的朋友。

学习技术就像登山,每到一个新的高度,就能看到更远的风景。RDB持久化让我站上了第一个平台,而前方的路还很长,也很令人期待。